Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

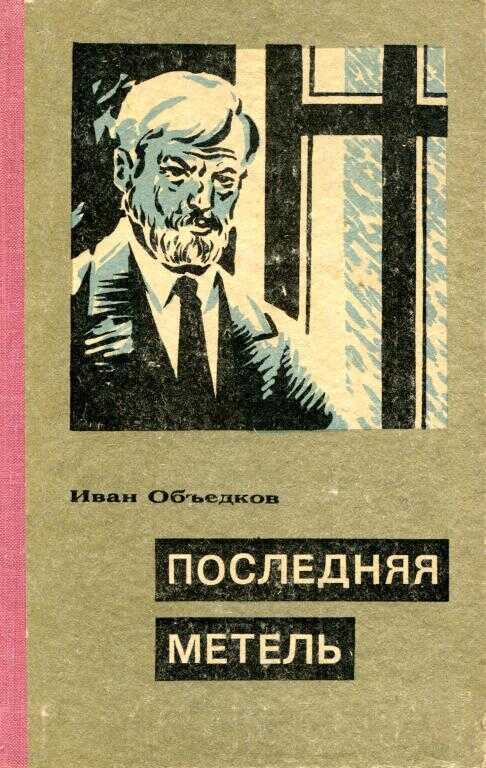

В сборнике повестей и рассказов кировского прозаика Ивана Объедкова отражены события Великой Отечественной войны, жизнь колхозной деревни и нравственный мир наших современников.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Иван Фаддеевич Объедков»: