Шрифт:

Закладка:

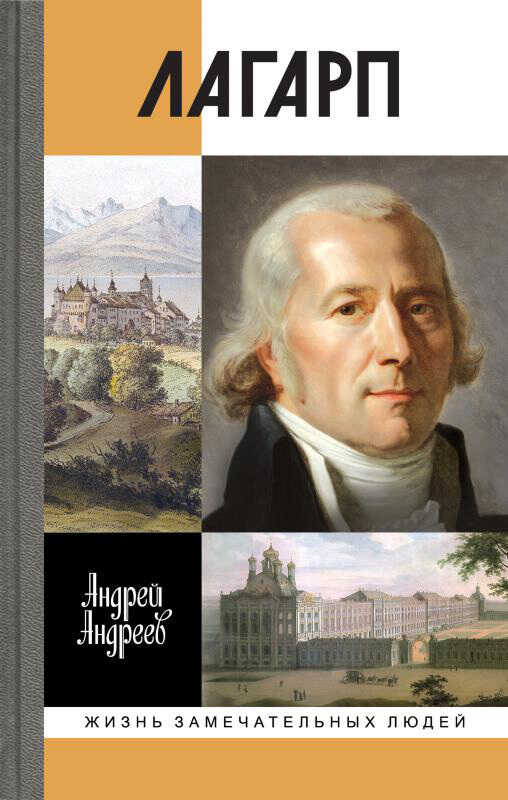

Фредерик-Сезар Лагарп прожил 84 года. За это время он неоднократно исполнял множество различных общественных и государственных функций: например, был любителем-натуралистом, основал местный музей, сочинял политические памфлеты и школьные учебники, выступал адвокатом в суде, участвовал в дипломатических переговорах, заседал в парламенте и даже одно время «был наделен верховной властью» над всей Швейцарией. Но главным во всей своей жизни он всегда считал только одно – его личную связь с императором Александром I, воспитателем и учителем которого он пробыл 11 лет. На русского царя огромное влияние оказали их дружеские отношения, взаимное доверие, общность мировоззрения, ибо взгляды Александра I во многом были сформированы самим Лагарпом. Книга впервые в России открывает читателю уникальную роль швейцарца в российской и мировой политике.