Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

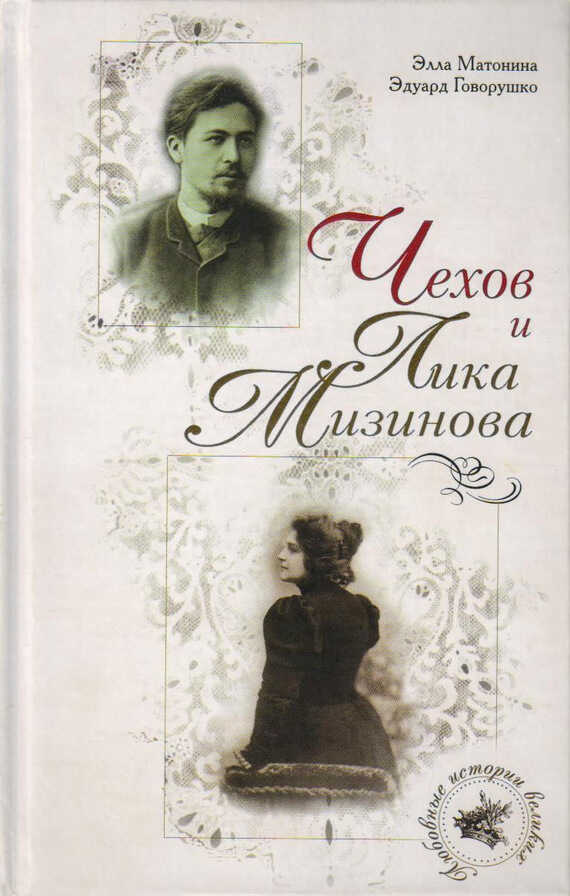

Это история о женщине, мимо которой не мог пройти ни один мужчина, не остановившись или оглянувшись, а узнав ее – не влюбиться. Она была красавица, умница и прекрасно пела. Ликой Мизиновой были увлечены Шаляпин, Левитан, Мамонтов, модный когда-то писатель Потапенко. Она же ждала решительного слова лишь от одного человека – Антона Чехова, который десять лет говорил ей о своем чувстве. Но муза великого писателя стала женой талантливого режиссера Александра Санина – постановщика русских опер на лучших сценах мира, сподвижника Станиславского. Им суждена была долгая счастливая жизнь.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Элла Матонина»: