Шрифт:

Закладка:

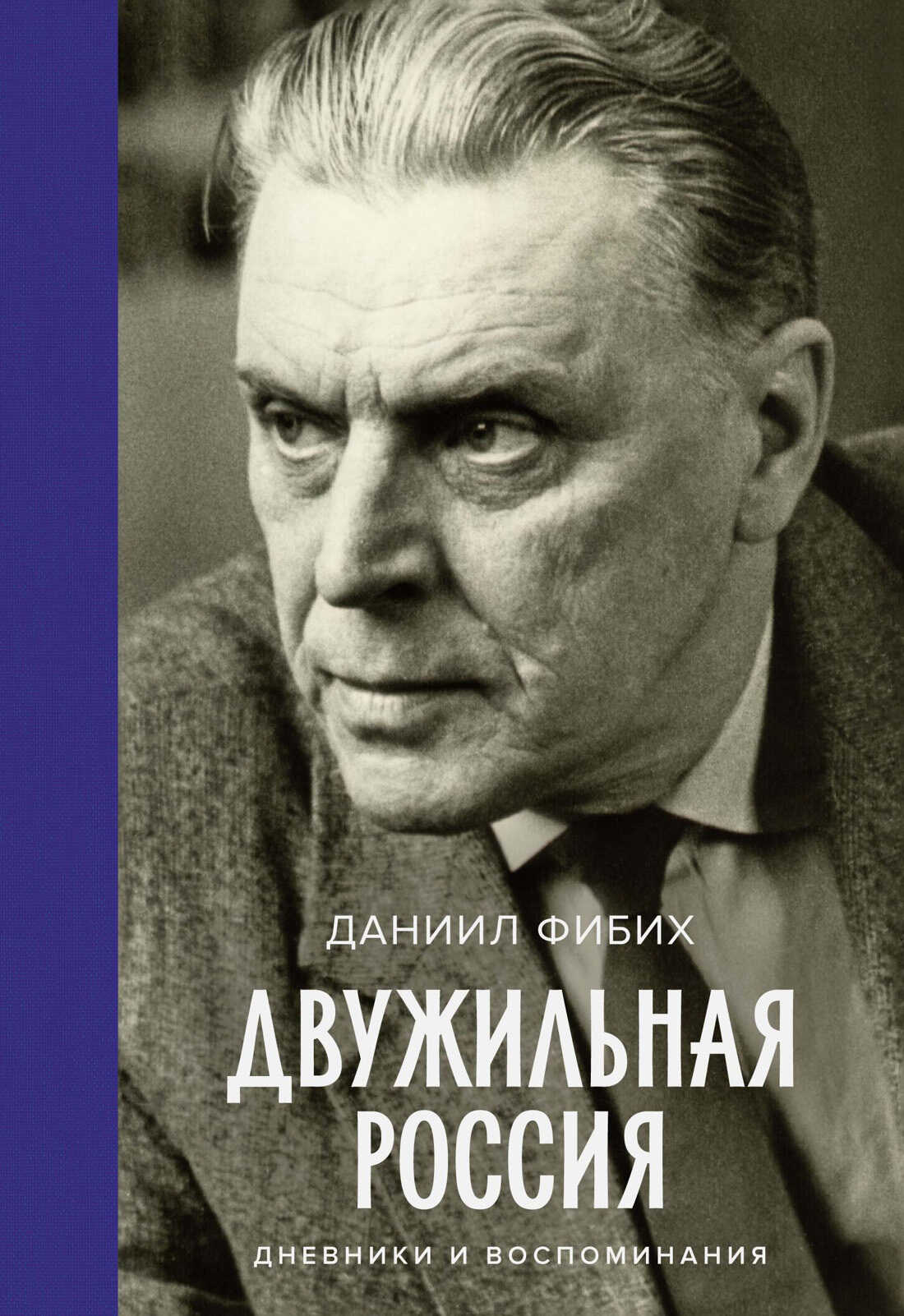

В книге собраны поразительные документы – юношеские дневники, описывающие события 1915–1917 годов в Пензе, сам факт сохранности которых удивителен, и дневники фронтовые, чудом уцелевшие, а еще воспоминания о тяжелейшем испытании, которое пришлось на долю искреннего, честного, принципиального и очень красивого человека, – отбывании десятилетнего срока в ГУЛАГе. Талантливый писатель Даниил Фибих создал уникальную картину эпохи глазами очевидца, которому было суждено жить в самые сложные, переломные и трагические годы истории нашей страны. С воодушевлением принявший революцию, работавший корреспондентом «Известий», автор рассказов, очерков и повестей, он добровольцем ушел на фронт, где был корреспондентом на передовой линии Западного и Северо-Западного фронтов. В июне 1943 года был арестован по доносу сослуживца и осужден на срок 10 лет, который полностью отбыл. Не сломался, добился реабилитации и до конца жизни продолжал трудиться. С гимназических лет он мечтал не просто стать писателем, а создать нечто такое, что осталось бы после него. «Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни». Эта книга перед вами.