Шрифт:

Закладка:

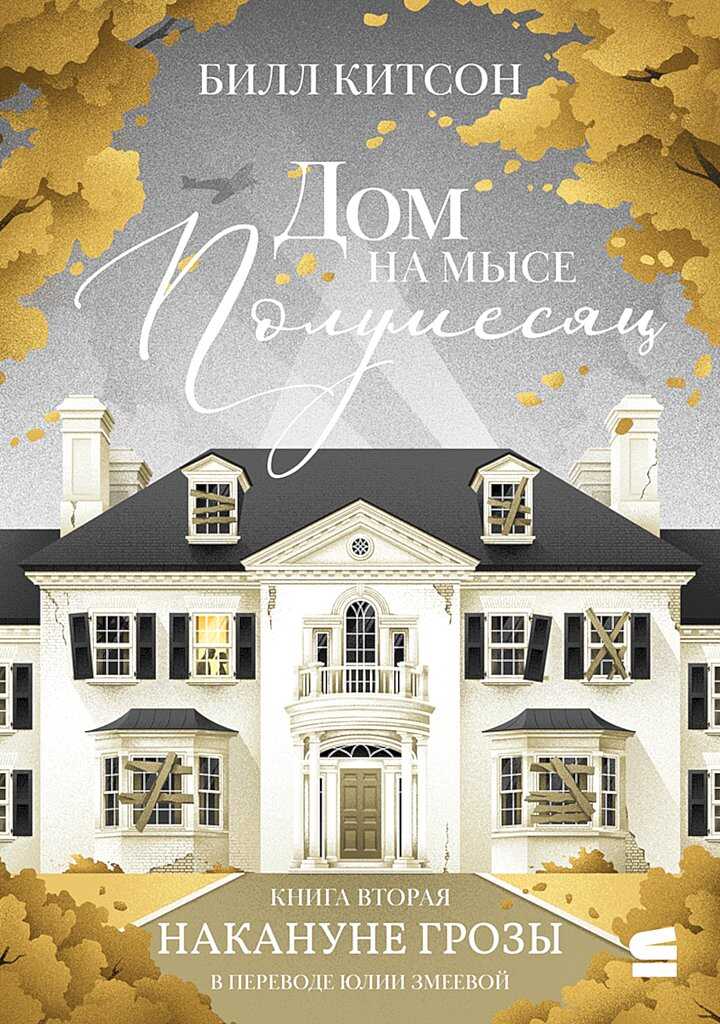

Вторая часть захватывающей и пронзительной семейной саги. Йоркшир, 1923 год. К Сонни Каугиллу постепенно возвращается память. Он заново знакомится с женой, учится быть отцом сына, о существовании которого даже не подозревал. Воспоминания всплывают на поверхность: и о пропавшем брате, и о том, что теперь ему придется управлять семейным бизнесом, который находится в руинах из-за махинаций кузена. Не в первый раз семья Каугилл восстанавливает репутацию и бизнес. Но долго ли будет длиться покой? Ведь по всем приметам, Европа втягивается в новую разрушительную войну. «Дом на мысе Полумесяц» — трилогия об испытаниях и невзгодах йоркширской семьи на протяжении десятилетий на фоне войны и бизнеса. Скромное происхождение не мешает Каугиллам прокладывать себе путь к лучшей жизни. Усердно работая и преодолевая трудности сообща, они переживают любовь и потери, надежды и разочарования, горести и радости.