Шрифт:

Закладка:

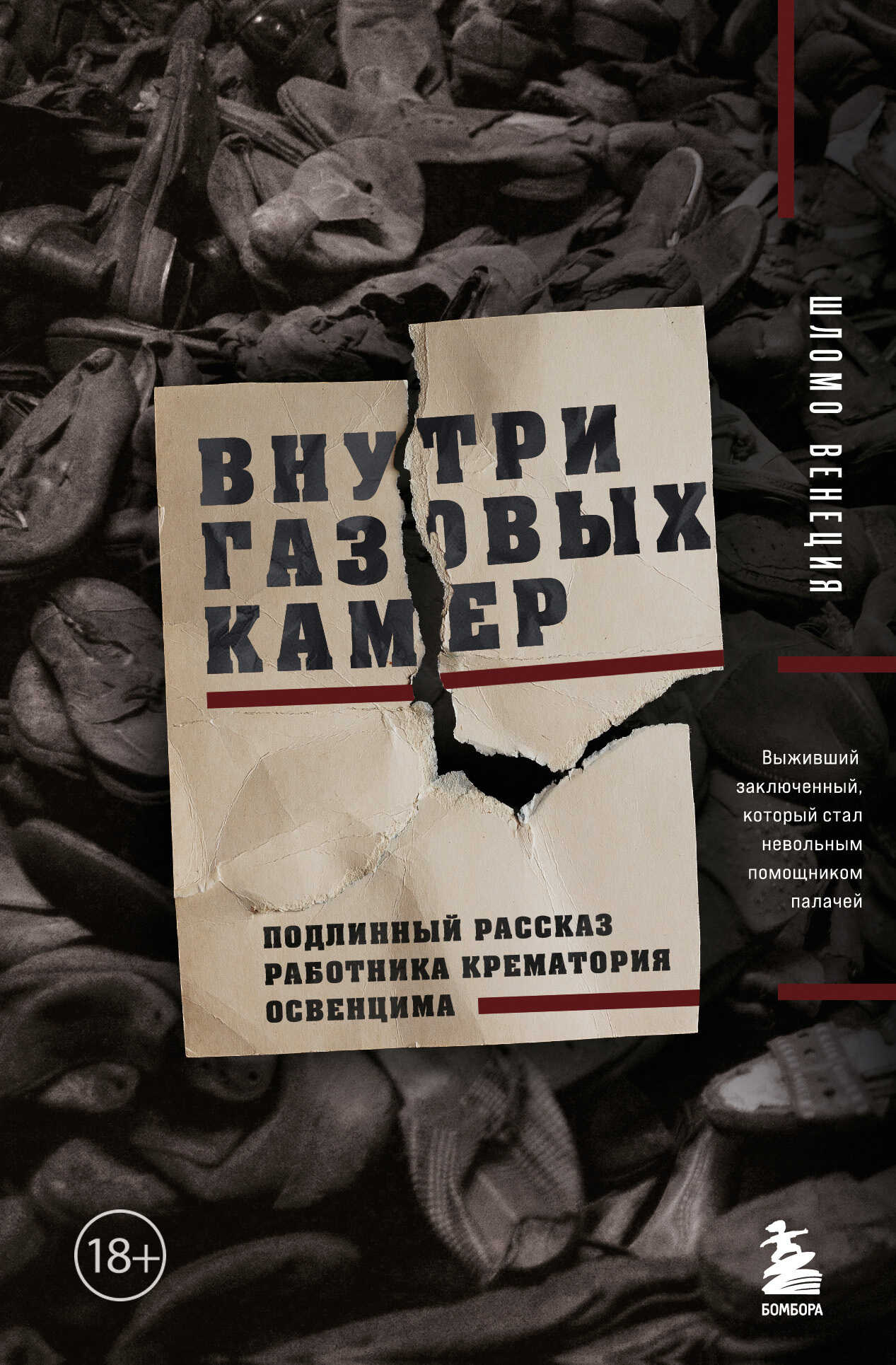

События, описанные в книге, ценны с исторической точки зрения. Автор – один из немногих выживших узников, который был участником зондеркоманды Освенцима-Биркенау. Члены зондеркоманды сопровождали заключенных в газовые камеры, которые были оборудованы как душевые. Помогали раздеваться, отстригали у женщин длинные волосы, забирали вещи, после смерти извлекали золотые зубы. Но основной их задачей была транспортировка тел жертв из газовых камер в печи. Поскольку члены зондеркоманды были невольными сообщниками палачей, чтобы скрыть преступления против человечества, почти всех их убили. Эта книга – подлинная история о месте, где нечеловеческая жестокость, отчаяние, голод, страдания и смерть были частью ежедневной реальности, и напоминание о страшной трагедии, навсегда перечеркнувшей судьбы множества мужчин, женщин и детей. Предисловие к книге написано Симоной Вейль – бывшей заключенной Освенцима, президентом Фонда памяти жертв Холокоста.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.