Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

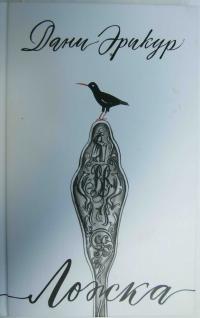

В доме Петрушкиных завелось привидение. Но не какой-то там беспокойный дух в цепях, а интеллигентный, книжный призрак. А что нужно делать с интересным привидением? Конечно же, ловить! Сашка с Юлькой так и задумали. Только вот получилось совсем не так. И теперь они должны решить загадку, спасти мир и спастись сами…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дарья Эпштейн»: