Шрифт:

Закладка:

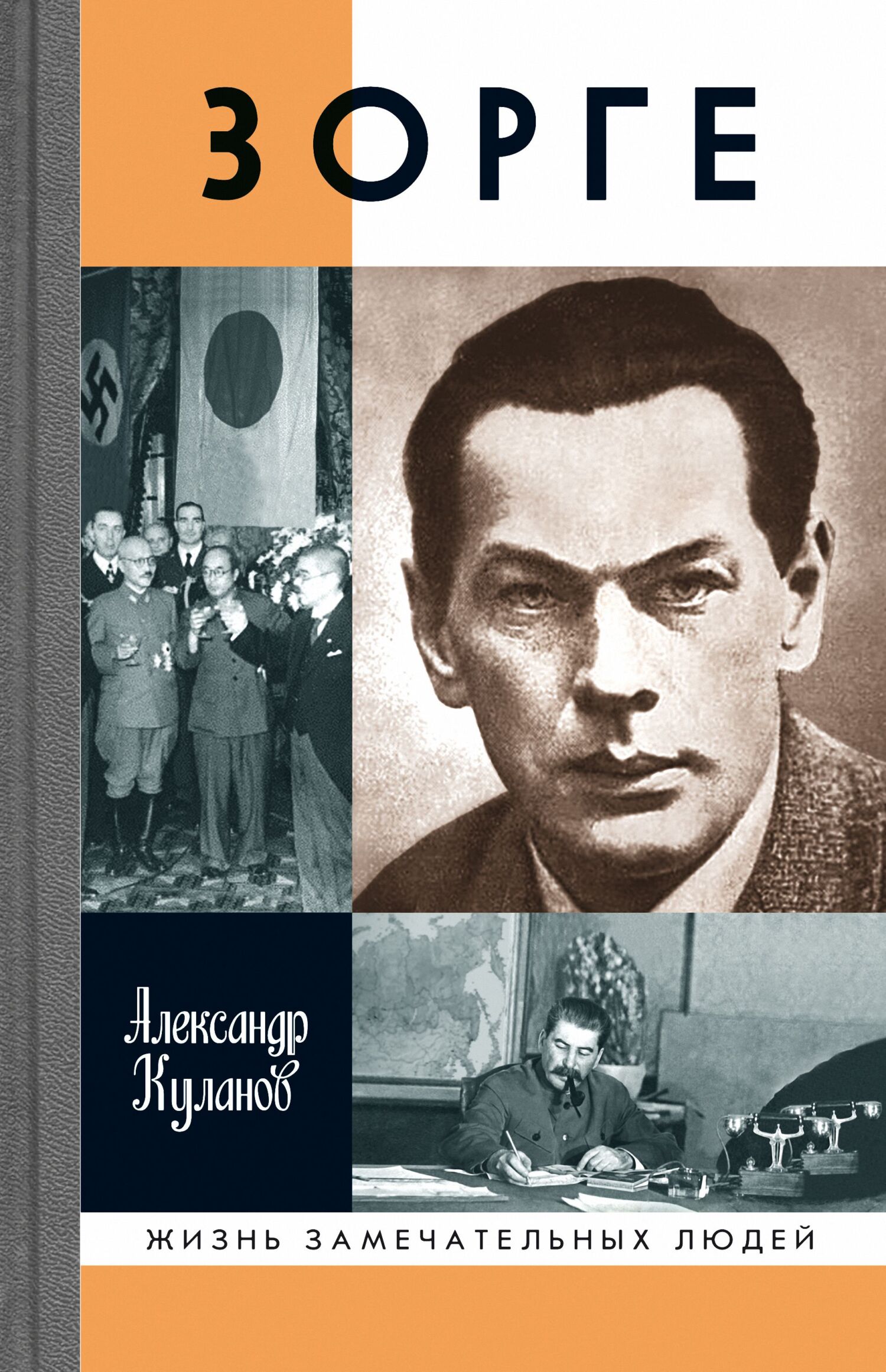

6 сентября 1998 года японская национальная газета «Асахи» назвала Рихарда Зорге в числе ста выдающихся людей ХХ века, несмотря на то что этот человек нарушил японские законы и был казнен как преступник – первым из иностранцев за всю историю современной Японии. Такое признание не случайно, ибо в Японии, как и везде в мире, ценят настоящих героев, и японцы сочли Зорге достойным внесения в этот список. По заслугам ли мы оцениваем Зорге сегодня?Со времени присвоения ему звания Героя Советского Союза прошло более полувека, исчезла страна, которой он служил, изменились нравственные ориентиры и представления о мироустройстве. Вспоминая Зорге, многие все чаще задаются вопросами: действительно ли он был героем? Прав ли был шеф германской разведки Шелленберг, назвавший Зорге двойным агентом? А может быть, все еще проще: Зорге – сильно переоцененный бабник и выпивоха, которому лишь приписаны мифические заслуги вроде набившего оскомину предупреждения Сталину о нападении Германии на СССР? И почему, кстати, Сталин ему не верил? Как могла провалиться токийская резидентура «Рамзая», если ее руководитель был таким уж выдающимся разведчиком? И, кстати, что было раньше – до Токио? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся здесь, в этой книге, первой научной, нелицеприятной, но максимально объективной биографии Рихарда Зорге, написанной на строго документальной основе историком Александром Кулановым, отмеченным за свои изыскания в области противостояния японских и советских спецслужб премиями Министерства обороны и ФСБ России.