Шрифт:

Закладка:

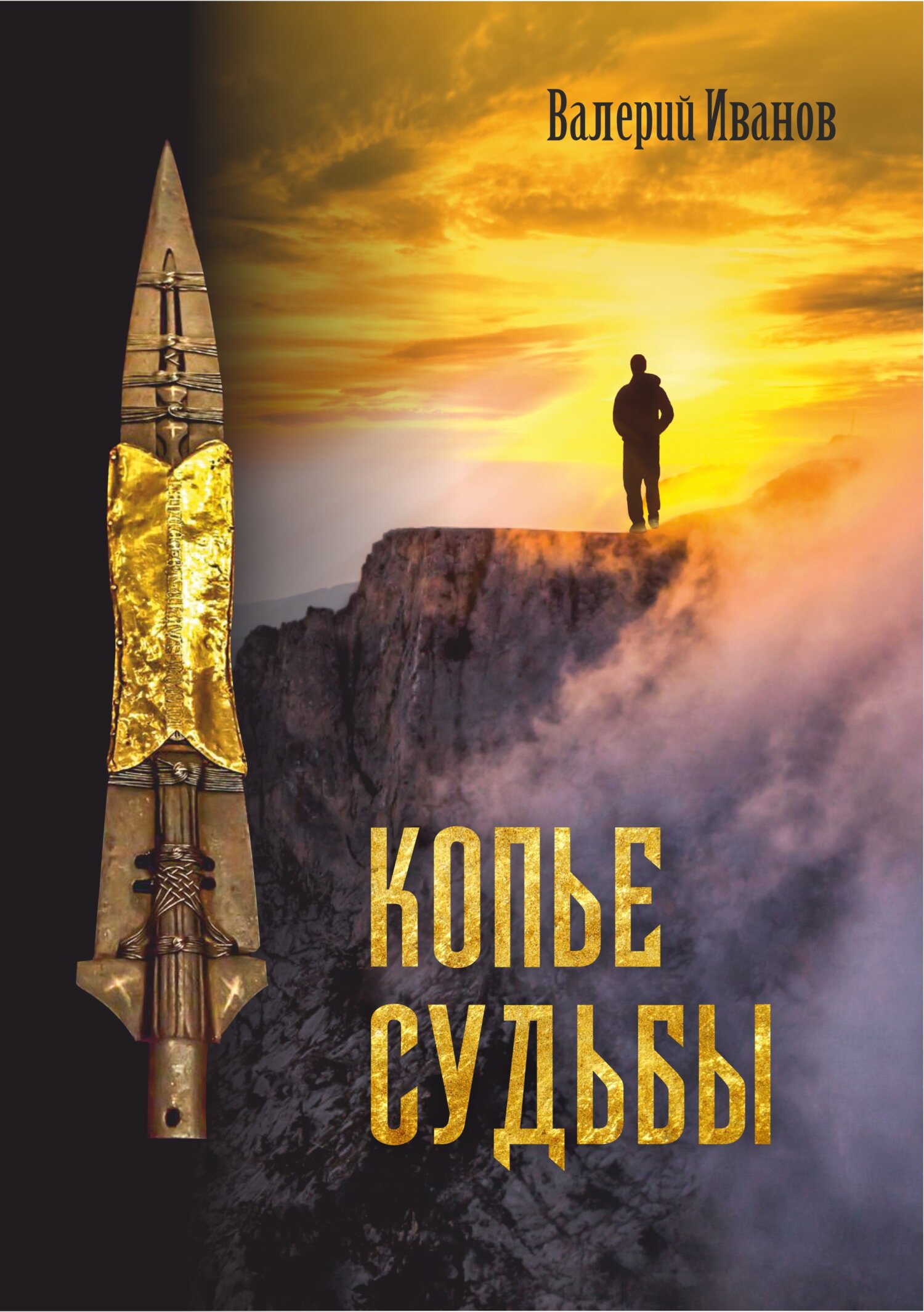

Древняя Русь, 962 год. Два киевских боярина решают заключить семейно-политический союз. Вскоре после обручения на крыльце у жениха обнаружились две высушенные жабы, надетые на щепку и завернутые в кусок пергамента, исписанного греческими буквами. Умеющих писать по-гречески в городе всего трое: священник-грек, диакон-грек и любимый племянник княгини Эльги, Торлейв. Никого из них нельзя представить творящим черную магию при помощи сушеных жаб. А поскольку жертвы – люди очень видные, то поднимается переполох. Мистина Свенельдич обещает найти этого жаболова, самого высушить и палочкой проткнуть…И казалось бы, какая может быть связь между двумя сушеными жабами в Киеве и недавним возведением в Риме германского короля Оттона в императорское достоинство?Вам встретится:– детектив о шпионско-диверсионной деятельности на базе полноценного исторического романа, где история – не фон для сюжета, а его самое важное содержание– большая политика: борьба римской и константинопольской церквей за влияние на Русь– древняя история: что общего имеется между героем Троянской войны Ахиллесом и русским князем Святославом– черная ворожба: как две сушеные жабы породили зловредного беса, которого никто не видел, но все о нем знают– молодость и любовь: одно обручение, два неудачных сватовства, две внезапных свадьбы… и еще одно внезапное сватовство– мифология: загадочная встреча ночью на кургане, определившая судьбу Руси на много лет вперед– прекрасное знание реалий и контекста эпохи, профессионально выработанный язык и стиль.