Шрифт:

Закладка:

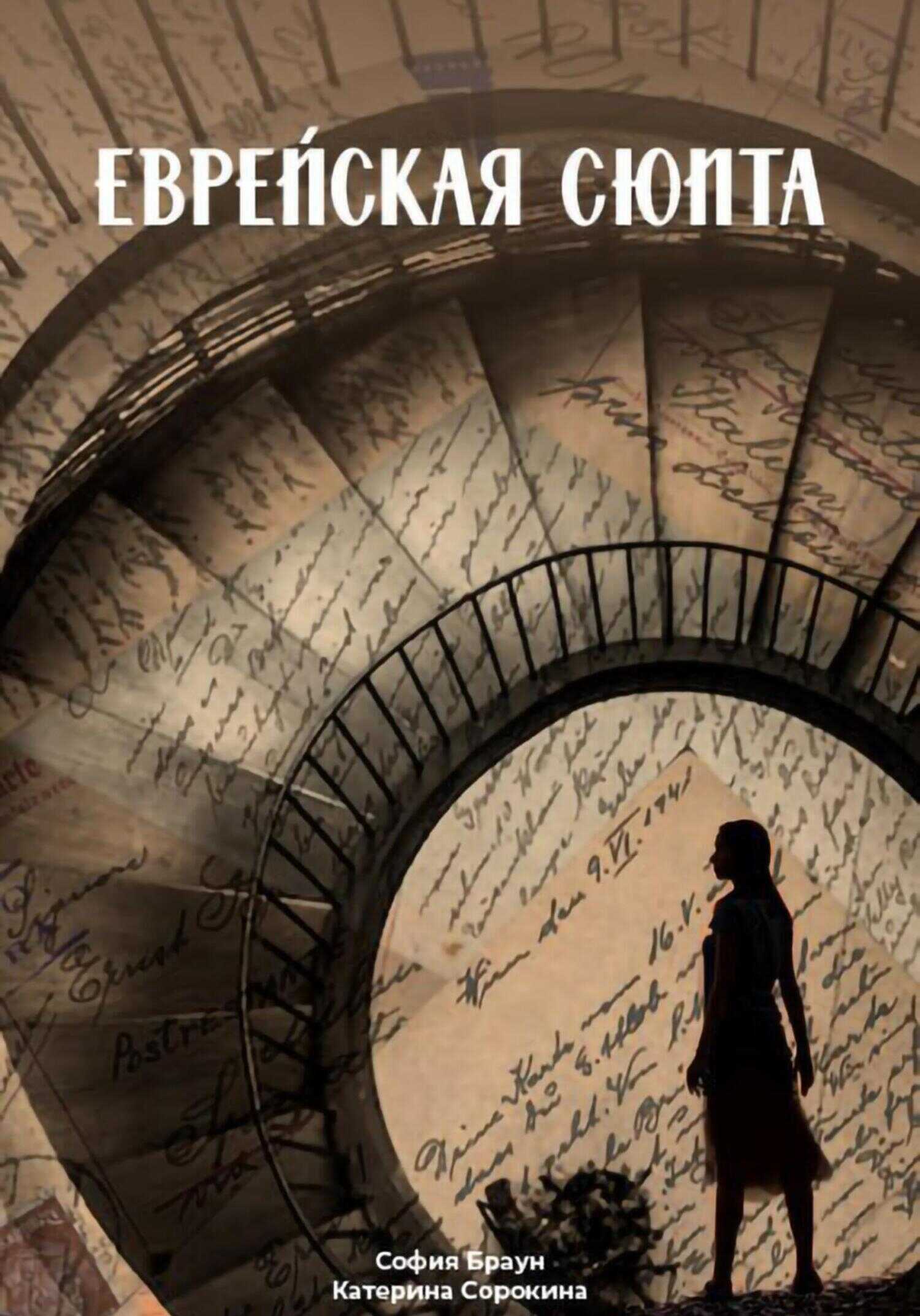

Книга об изобретателе Эрнесте Брауне – обладателе патентов на открытия в области косметической и фармакологической продукции в Израиле и других странах мира. Это по-настоящему «живая история» о наследии ученого, его изобретениях, жизни и традициях еврейских семей, рассказанная женой Эрнеста ученой-химиком Софией Браун и подробно записанная Катериной Сорокиной.Это не только история о человеке с блестящим умом и чувством юмора, открытиях и изобретениях косметических и лечебных средств, но и уникальный рассказ о еврейской эмиграции в середине 20 века. Откройте книгу и узнайте о том, как сосуществуют, взаимопроникают и обогащают друг друга два мира: религии и светский, мир современной науки и мир древней мудрости талмуда, мир «теперь и сейчас» и мир прожитой и пережитой истории еврейского народа.