Шрифт:

Закладка:

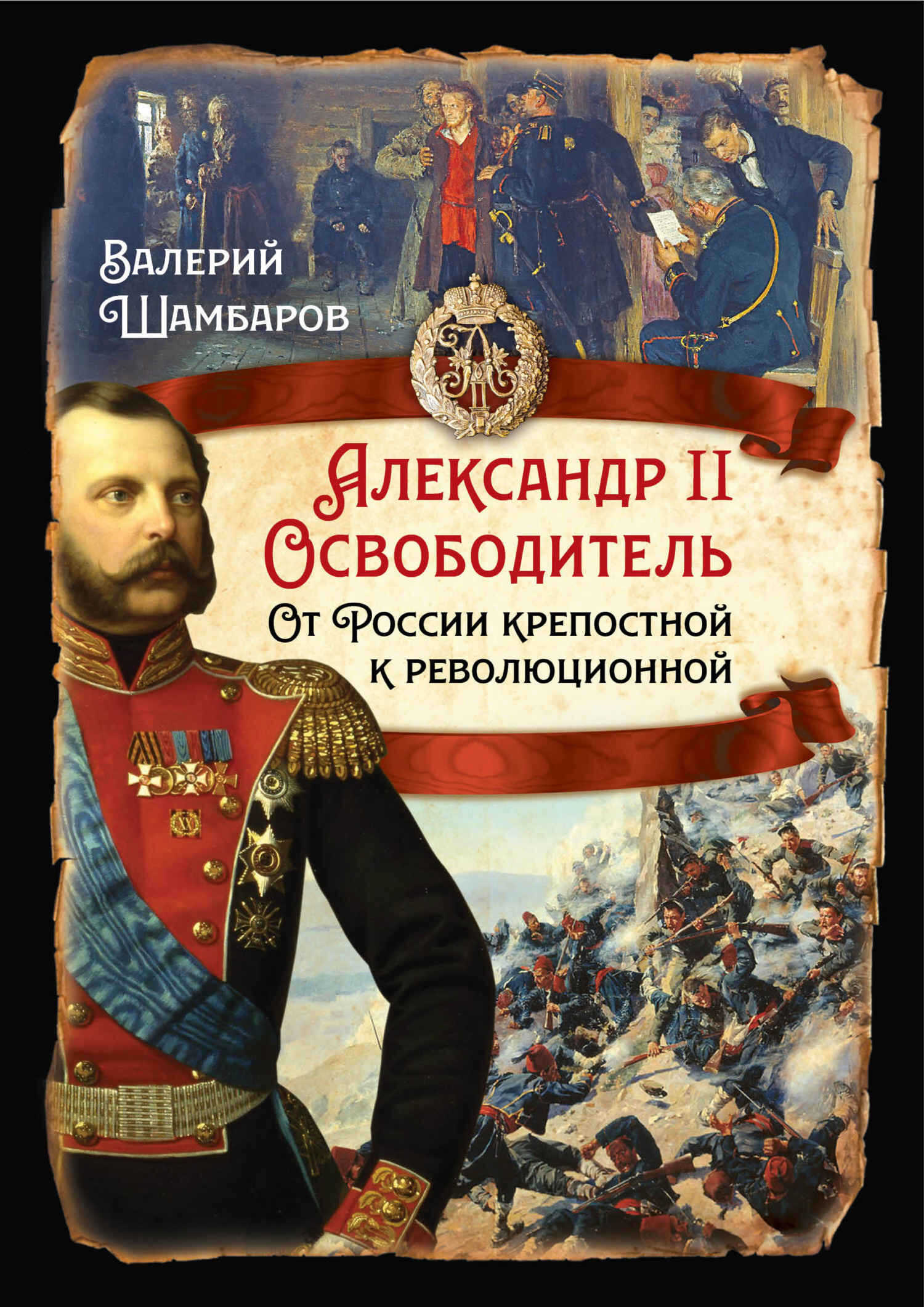

Император Александр II упразднил крепостное право, тяжелыми победами над Турцией принес свободу Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии. Успешно завершил долгую Кавказскую войну, усмирил восставшую Польшу, присоединил к России Среднюю Азию, Приамурье и Приморье. Но его правление ознаменовалось и либеральной «перестройкой» под лозунгами «Гласность, устность, гражданственность». Была продана Аляска, сданы Курилы, расшатывались устои православия и самодержавия, набрали силу революционеры, террористы, в жестокой войне с которыми пал и сам государь. Причем как либералы, так и революционеры подпитывались и направлялись Западом. Об этой сложной и неоднозначной эпохе в отечественной истории рассказывает новая книга известного писателя-историка Валерия Шамбарова «Александр II Освободитель. От России крепостной к революционной».