Шрифт:

Закладка:

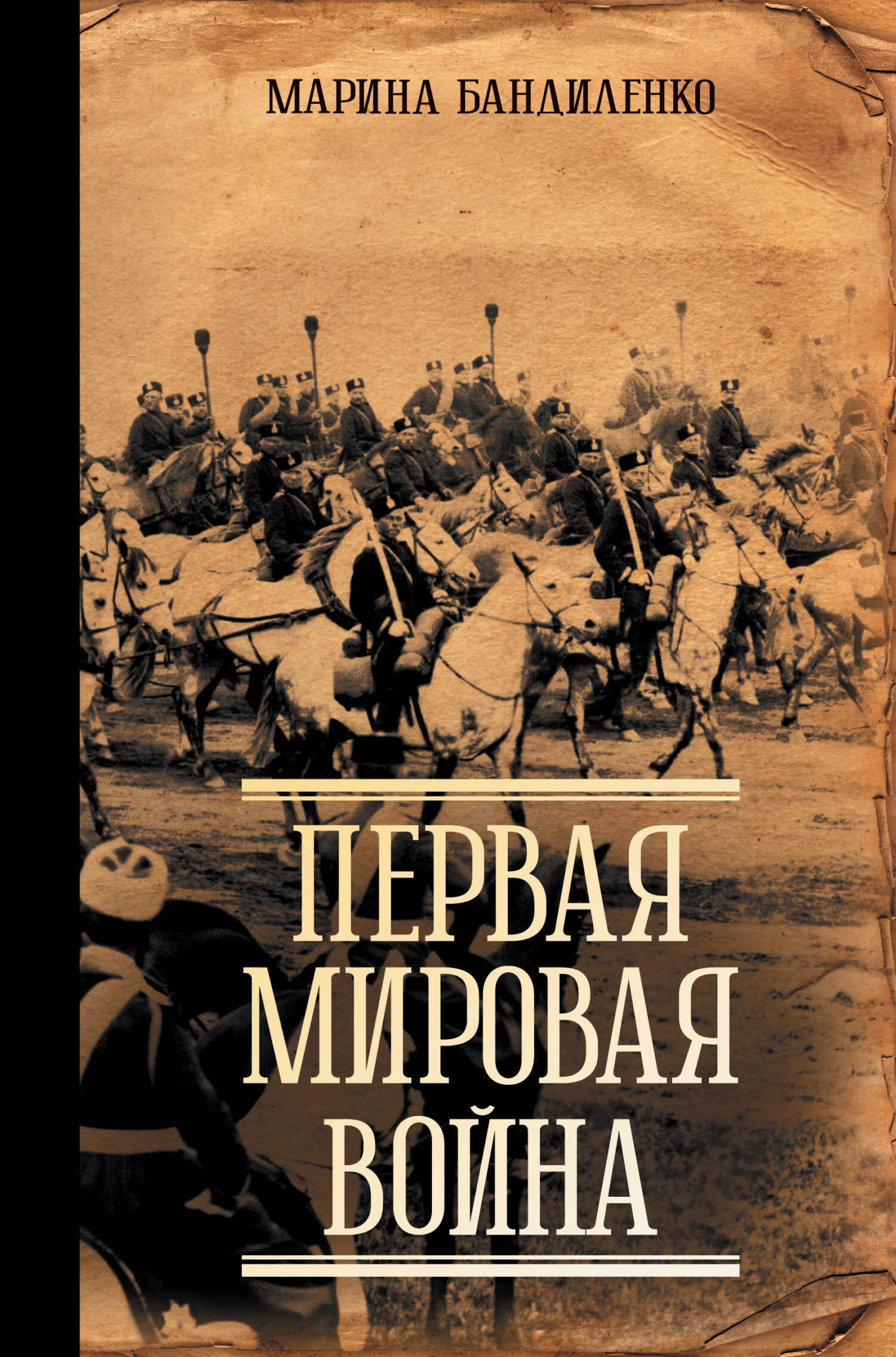

«Первая мировая война» – новая книга Марины Бандиленко, сценариста, кандидата исторических наук, автора бестселлеров «Рюриковичи. История первой династии» и «Романовы. История великой династии». Она расскажет об одном из самых разрушительных конфликтов в истории человечества, о событиях, которые оставили неизгладимый след в истории мировых конфликтов.Более 35 мировых держав оказались вовлечены в это беспрецедентное на тот момент военное противостояние, унесшее жизни 12 миллионов человек и оставившее 55 миллионов раненых. Читатели смогут проследить за судьбами героев, чьи жизни были навсегда изменены. Книга сочетает в себе богатый исторический контекст и личные драмы, позволяя понять не только ход войны, но и её влияние на судьбы миллионов.