Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

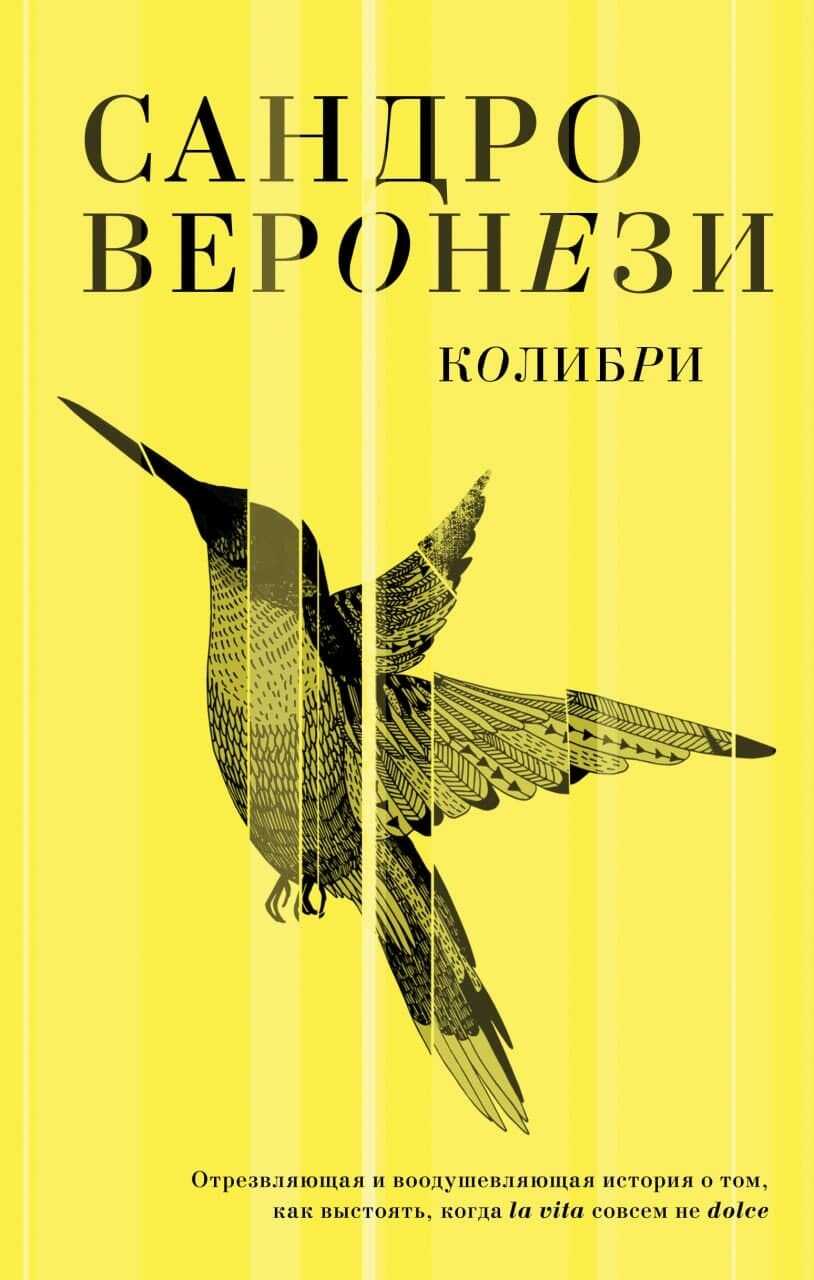

У Марко Карреры есть почти сверхъестественная способность: он, точно маленький колибри, способен оставаться совершенно неподвижным, в то время как мир вокруг него неумолимо и стремительно меняется.Пока судьба будет снова и снова обрушивать на Марко испытания, он каждый раз, с тихим героизмом человека, живущего вопреки, станет находить в себе силы продолжать бой, чтобы сохранить в равновесии собственный шатающийся мир.«Колибри» – удивительно многогранный роман: душевный и человечный, как книги Бетти Смит, гипнотизирующий и насыщенный, как проза Пола Остера и очень итальянский, как сага Элены Ферранте.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Сандро Веронези»: