Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

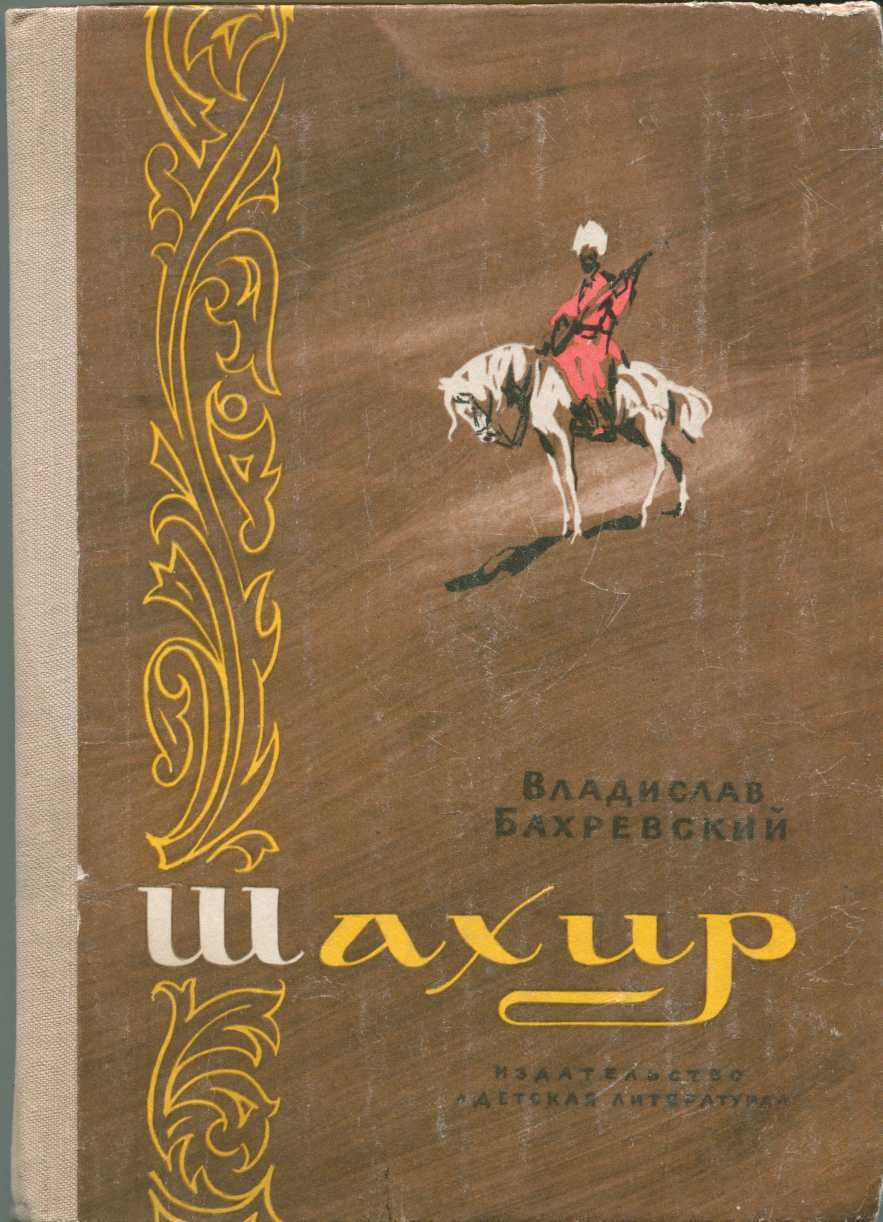

Повесть о великом туркменском поэте, просветителе, общественном деятеле Махтумкули (XVIII в.). Своими стихами, а то и с оружием в руках он отстаивал свободу своего народа, призывал к объединению туркменских племен. Для среднего и старшего возраста.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владислав Анатольевич Бахревский»: