Шрифт:

Закладка:

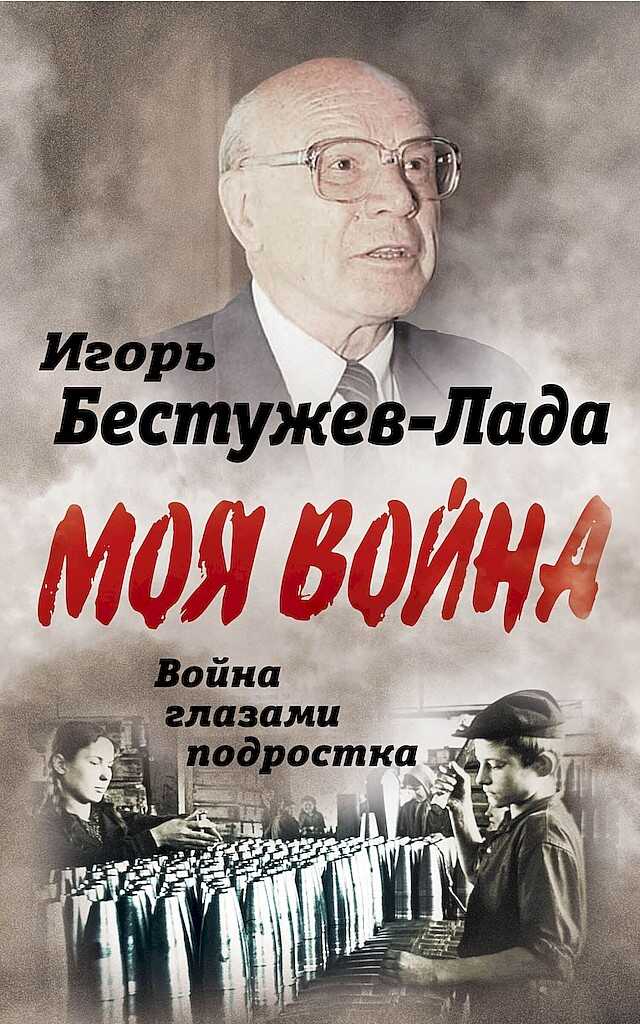

Игорь Васильевич Бестужев-Лада — известный советский и российский историк, социолог и футуролог, автор нескольких десятков монографий и брошюр, свыше двух тысяч статей в периодических изданиях. В годы войны он был подростком, пережил эвакуацию, работал на военном заводе; в конце войны вернулся в Москву, где видел многое такое, о чём показано в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя». Автор рассказывает о героических и тёмных сторонах военного времени — о самоотверженном труде и преступности в тылу, о полной лишений жизни простых граждан и далеко не бедной жизни номенклатуры, о странных, иной раз, решениях партийного и советского руководства. Его воспоминания об этих годах интересны тем, что обостренное восприятие подростка сочетается здесь с глубокими раздумьями человека, прожившего долгую жизнь и многое познавшего.