Шрифт:

Закладка:

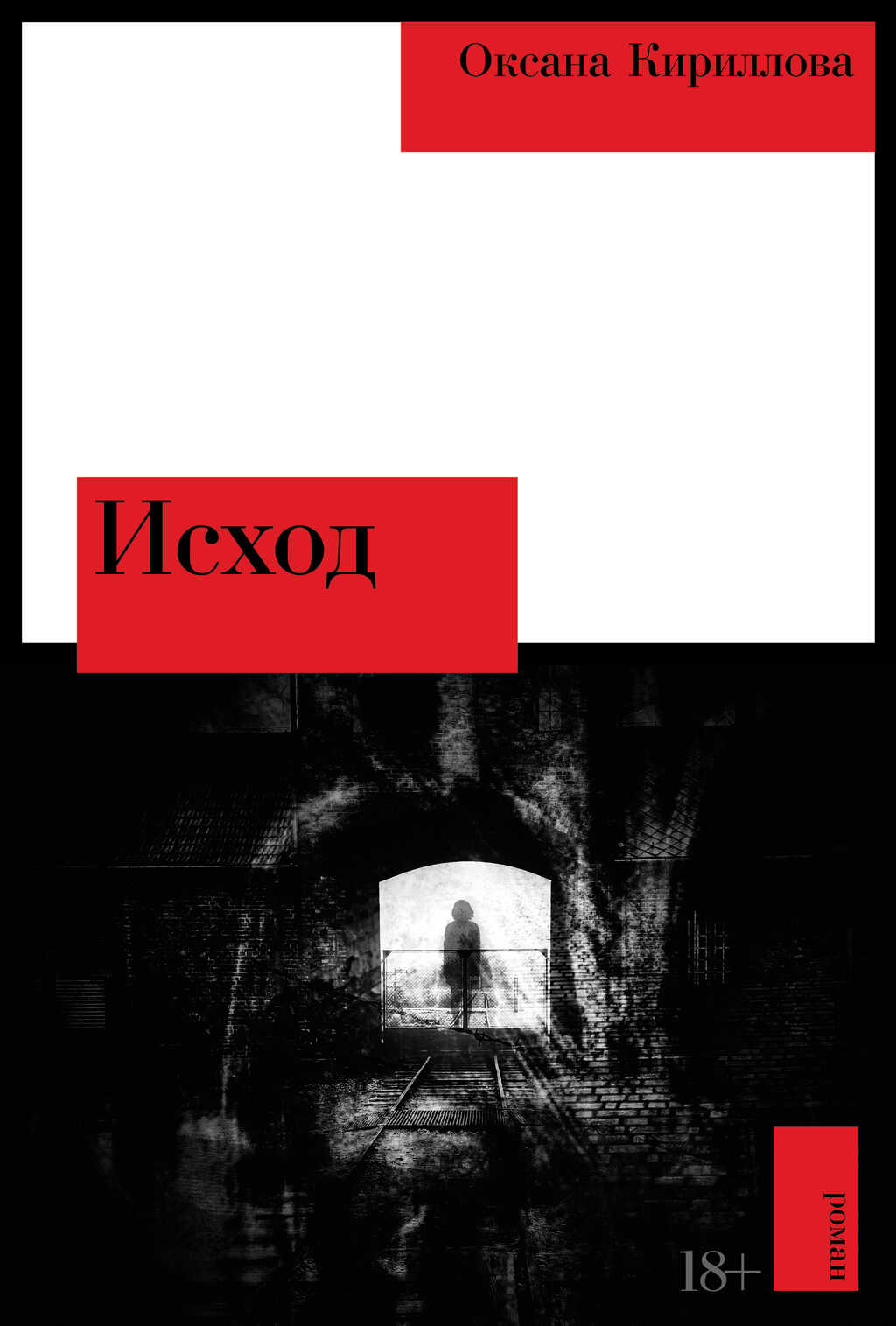

Рукотворный ад на земле разрушается – крах нацистского режима неизбежен. Сюжетные узлы романов «Виланд», «Инспекция» и «Число Ревекки» постепенно развязываются. Сходятся в одной точке события, произошедшие в середине и конце прошлого столетия. Гауптштурмфюрер Виланд фон Тилл, когда-то одержимый идеей расового превосходства, полностью меняет свои установки, увидев, что они сотворили не только с миллионами людей, но и с конкретной женщиной, его единственной любовью. В конце жизни у него не остается ничего, кроме осознания. Но за Виландом и его поколением следует новое, молодое поколение, попадающее в ту же ловушку. Выйдет ли когда-нибудь из нас яд античеловечности – и каким способом? «Исход» – заключительная часть тетралогии «Тени прошлого». Книга о любви, жертвенности и цене утраченных иллюзий.