Шрифт:

Закладка:

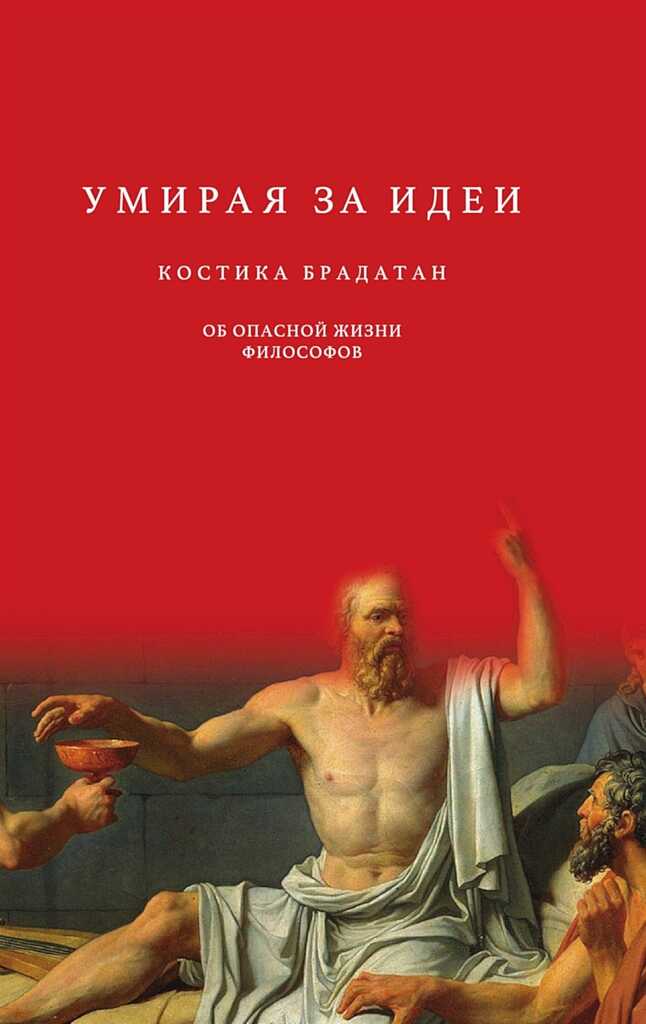

Что общего между Сократом, Гипатией, Джордано Бруно, Томасом Мором и Яном Паточкой? Однажды все они оказались перед самым трудным выбором: умереть, оставшись верными своим идеям, или отречься от них и остаться в живых. И каждый из них выбрал смерть. Смерть стала не только неотъемлемой частью их биографий, но и философским высказыванием — завещанием в самом прямом смысле этого слова. «Возможно, Сократ действительно никогда не написал ни одной строчки, но его смерть — один из величайших философских бестселлеров всех времен». Книга Костики Брадатана «Умирая за идеи» исследует ту предельную ситуацию, в которой оказываются философы, когда последним средством убеждения в своей правоте становятся их собственные умирающие тела и публичное зрелище их смерти. Работа основана прежде всего на материалах по истории философии, но она предлагает междисциплинарный подход к центральной проблеме. Это книга о Сократе и Хайдеггере, но также и о «посте до смерти» Ганди и самосожжении буддийского монаха, о Жираре и Пазолини, о самосовершенствовании и искусстве эссе. Философия, по мысли автора, не должна быть только академическим упражнением, но искусством жизни, а любое искусство жить сопровождается искусством умирать. Костика Брадатан — известный современный американский философ, профессор Колледжа Онорс при Технологическом университете Техаса.