Шрифт:

Закладка:

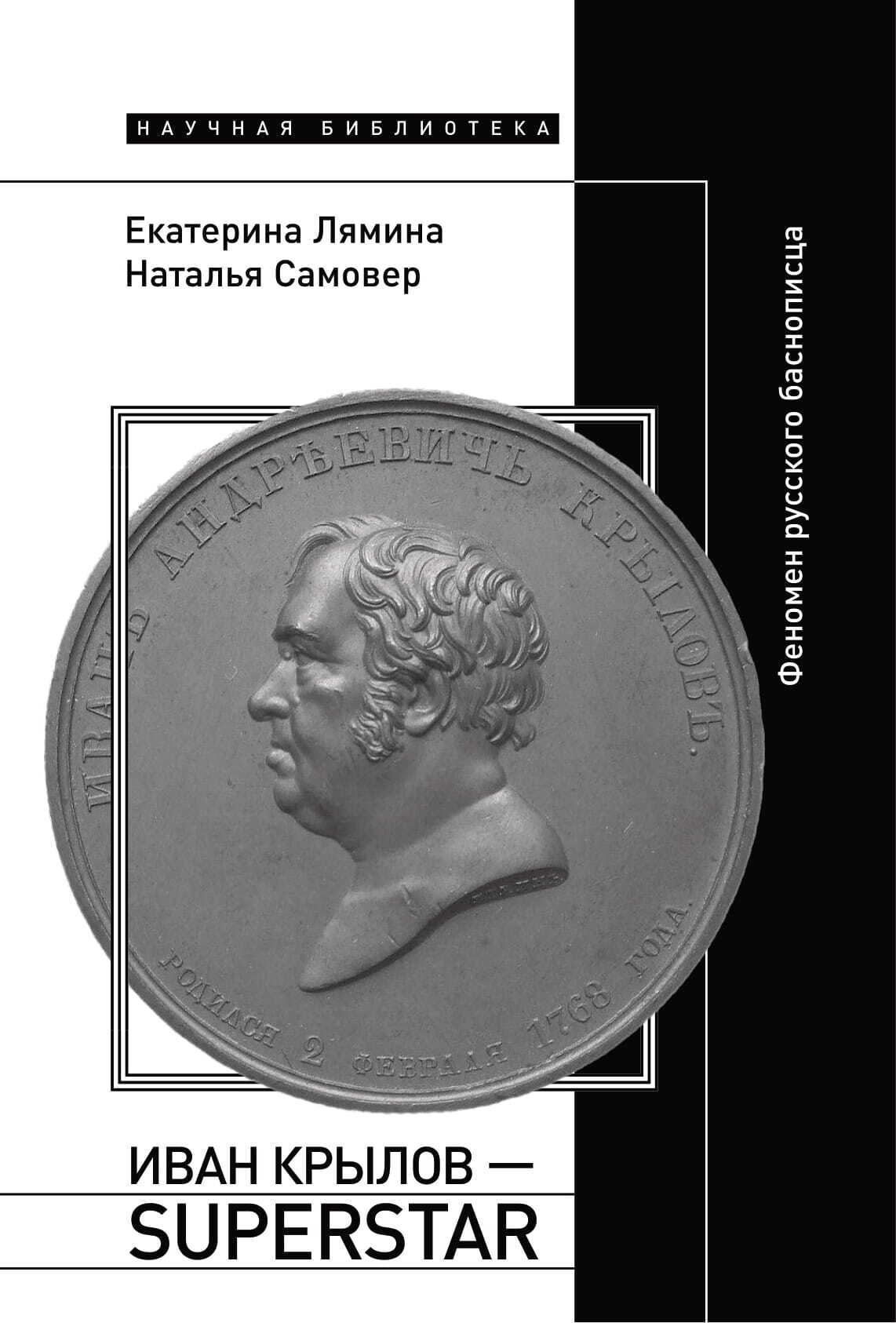

Что представляет собой феномен Ивана Крылова? Как формировался его прижизненный и посмертный культ, и почему сегодня он остается тем же «дедушкой», что и полтора века назад? Каким образом он добился такого статуса, популярности, коммерческого успеха своих басен? Почему именно ему первым из русских поэтов был сооружен памятник в столице? В поисках ответов на эти вопросы авторы книги значительно расширяют круг источников (в том числе архивных и визуальных) и критически переосмысливают уже известные литературные связи Крылова. Это позволяет Е. Ляминой и Н. Самовер проанализировать факты его биографии в широком общественном, культурном и идеологическом контексте эпохи, реконструировать коммерческие, литературные и поведенческие стратегии поэта, а также проследить процесс формирования его публичного облика и литературной репутации. Екатерина Лямина – филолог, автор многих исследований по истории русской литературы первой половины XIX в. Наталья Самовер – историк, автор работ в области русской литературы и интеллектуальной истории первой половины XIX в. и истории советского общества.