Шрифт:

Закладка:

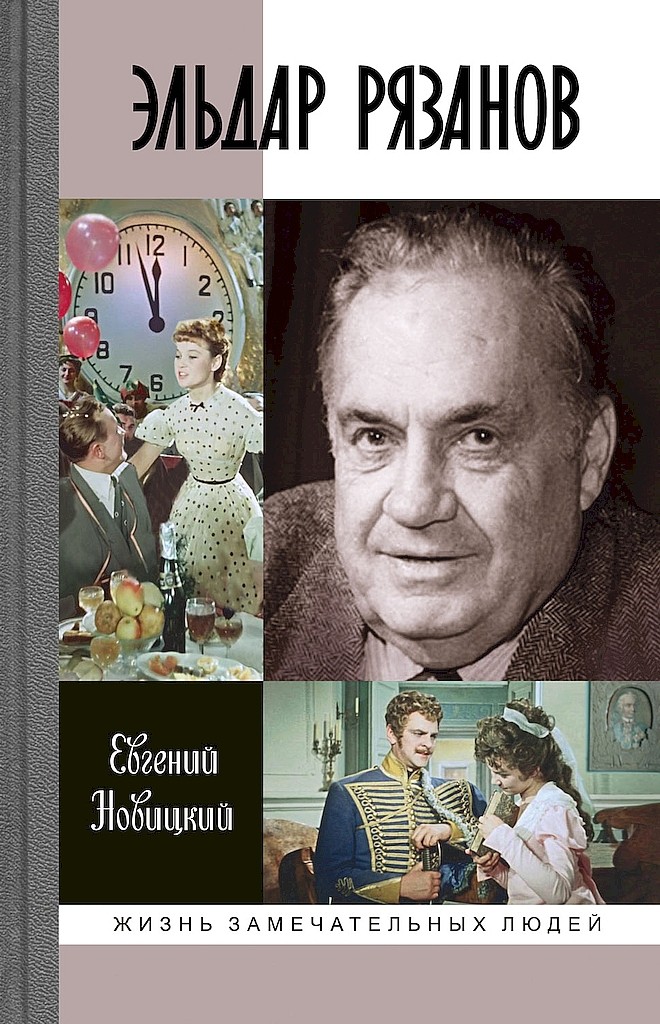

Эльдар Рязанов известен в нашей стране прежде всего как выдающийся комедиограф, создатель ряда немеркнущих советских киношедевров лирическо-юмористического жанра. Однако палитра его дарования куда более широка: он снял и несколько абсолютно серьезных драматических фильмов, и ряд занимательных телепередач, издал множество книг, писал сценарии, повести, стихи… Изначально документалист, потом режиссер игрового кино, экранный и театральный драматург, прозаик, поэт, телеведущий, просветитель, общественный деятель, Рязанов был личностью решительно ренессансного типа. Автор, писатель и историк кино (известный читателям по жизнеописанию Леонида Гайдая) в своем повествовании создает образ незаурядного, страстного, блистательного человека и режиссера, прожившего долгую плодотворную жизнь и оставившего огромное творческое наследие, осваивать которое — одно удовольствие.