Шрифт:

Закладка:

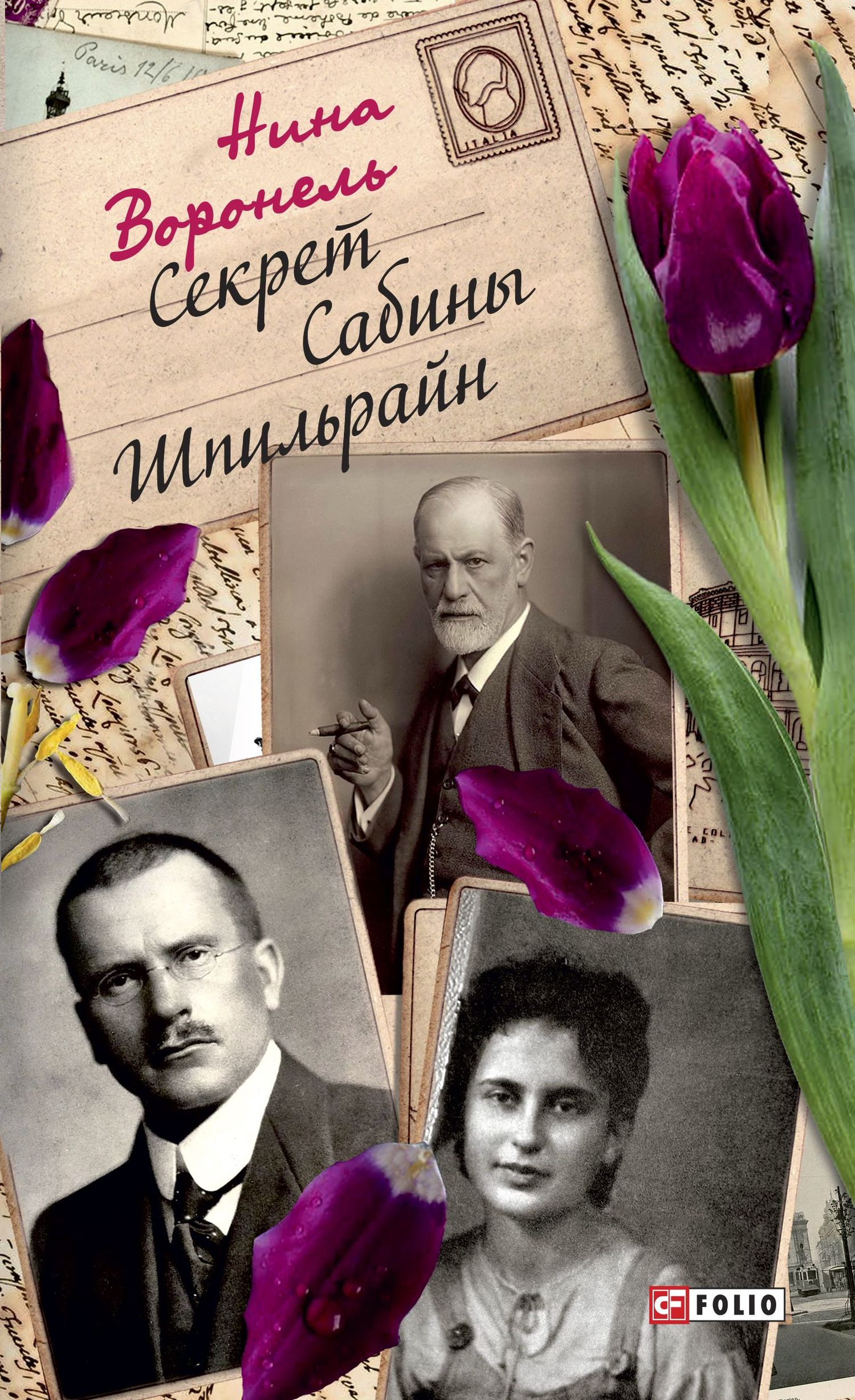

Нина Воронель, известный литератор, на чьем счету почти два десятка опубликованных книг, в том числе и «Былое и дамы», вышедшая в издательстве «Фолио», продолжает знакомить читателей с яркими личностями прошлого. Ее документальный роман посвящен Сабине Шпильрайн – женщине с удивительной и трагической судьбой. В 19 лет она стала пациенткой Юнга, потом его ассистенткой, любовницей и одной из первых женщин-психоаналитиков. Странный «треугольник» объединил Сабину с Юнгом и Фрейдом. История отодвинула ее в тень, сделала ее работы лишь иллюстрацией их трудов. Ростовчанка и погибла в Ростове: в 1942 году вместе с другими евреями была расстреляна нацистами в Змиевской балке. Ее история полна загадок, и Нина Воронель, реконструируя события ее жизни, бережно воссоздает, отчасти домысливая, ее печальное существование и трагическую смерть.