Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

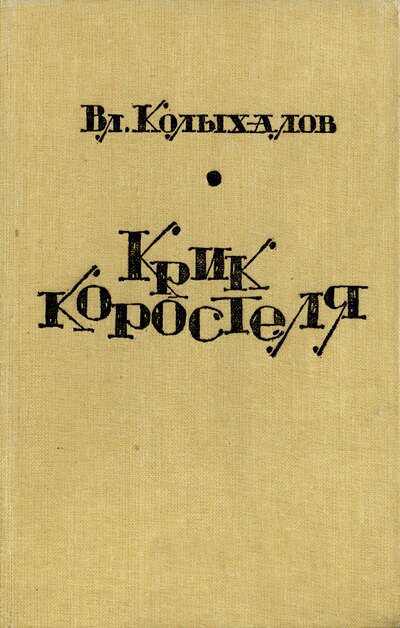

Основной темой повестей Владимира Колыхалова, представленных в этой книге, стала тема самоутверждения человека как личности, выбора жизненной позиции, ответственности за свою судьбу.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Анисимович Колыхалов»: