Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

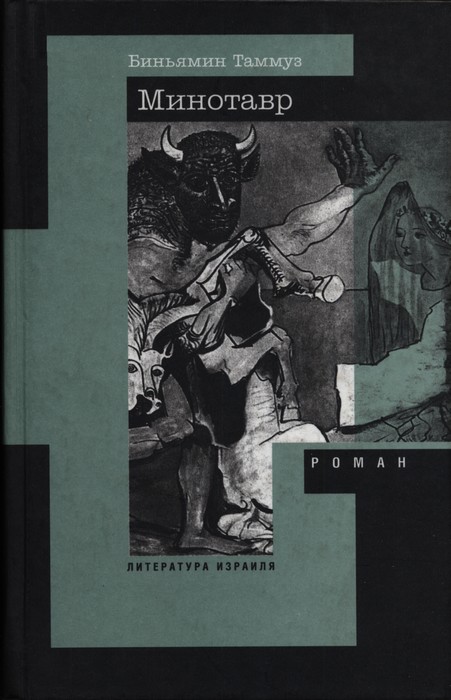

Роман Минотавр рассказывает о буднях израильского тайного агента, в которые ворвалась всепоглощающая любовь к прекрасной девушке по имени Теа. И профессия, и время и место деятельности героя обрекают его на поиски выхода из лабиринта этнического и культурного противостояний. Биньямин Таммуз (1919, Харьков — 1989, Тель Авив) — один из ведущих израильских прозаиков, в этом увлекательном романе пересматривает увлекавшую его в молодости идеологию «Кнааним».

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Бениамин Таммуз»: