Шрифт:

Закладка:

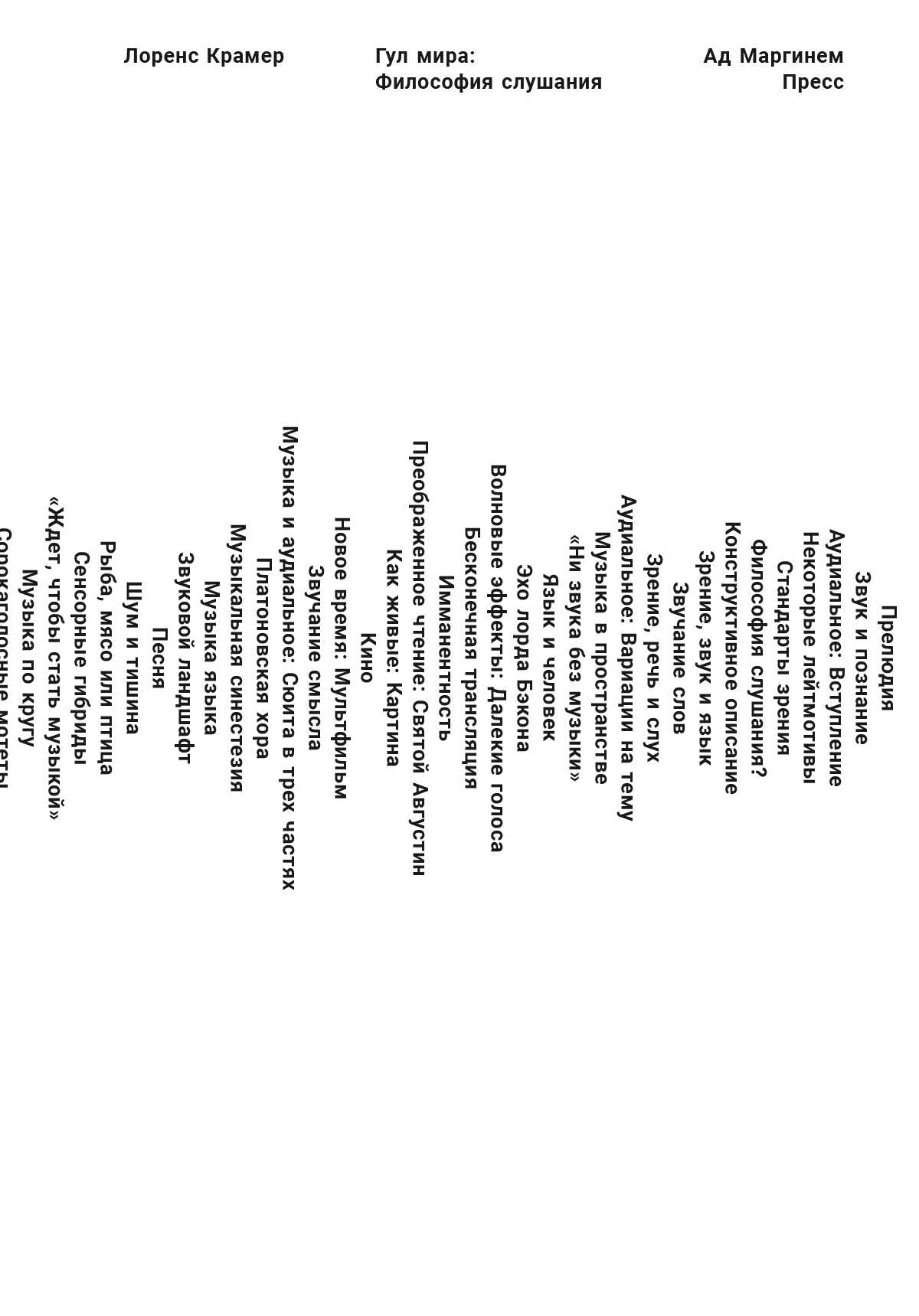

Лоренс Крамер (род. 1946) – американский музыковед и композитор, профессор Фордемского университета (Нью-Йорк), видный деятель движения «нового музыковедения» (New Musicology), поставившего своей целью расширить область изучения музыки за счет междисциплинарных исследований звуковой реальности во всем многообразии ее аспектов и взаимодействия с нею человека. Книга Гул мира, вышедшая по-английски в 2019 году, суммирует поиски Крамера в этом направлении, закрепляя расширение поля звуковых исследований новым понятием – аудиальное (audiable), вбирающим в себя куда больше, чем звук, музыка, слышимое, и иллюстрируя его релевантность многочисленными примерами из классической и современной музыки, литературы, философии и других областей культуры.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.