Шрифт:

Закладка:

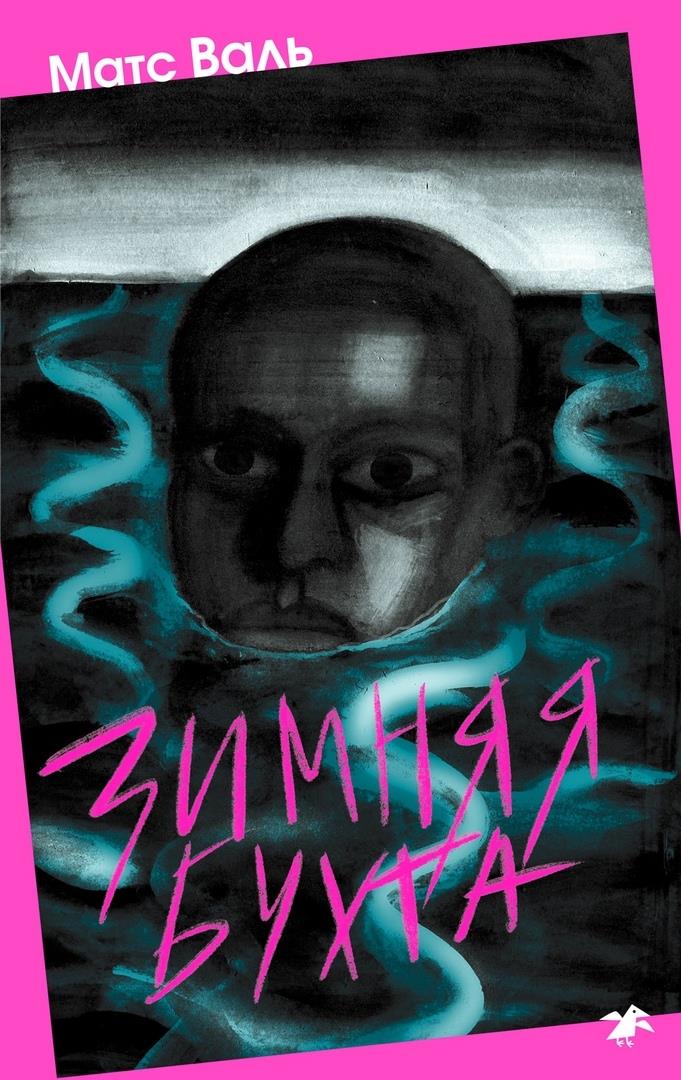

Йон-Йону шестнадцать лет, и он живет в старом доме на берегу залива. Его жизнь не легка: в школе он чувствует себя одиноким и непонятым, дома его мать постоянно пьет и ругается с отчимом, а его единственный друг - хулиган и наркоман. Йон-Йон мечтает о любви, но не знает, как ее найти. Однажды он спасает от утопления маленькую девочку и знакомится с ее старшей сестрой Элизабет. Она живет в другом мире: в богатом районе, в красивом доме, с заботливыми родителями. Между ними возникает чувство, но оно не так просто, как кажется. У Элизабет есть свои тайны и проблемы, а у Йон-Йона - свои враги и опасности. Сможет ли их любовь преодолеть все препятствия? Или они обречены на разлуку?

«Зимняя бухта» - это роман о подростках, которые пытаются понять себя и других, о столкновении разных социальных слоев и культур, о первой любви и ее трудностях. Это книга о тех, для кого все сложно, но все возможно.

Вы можете читать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com.