Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

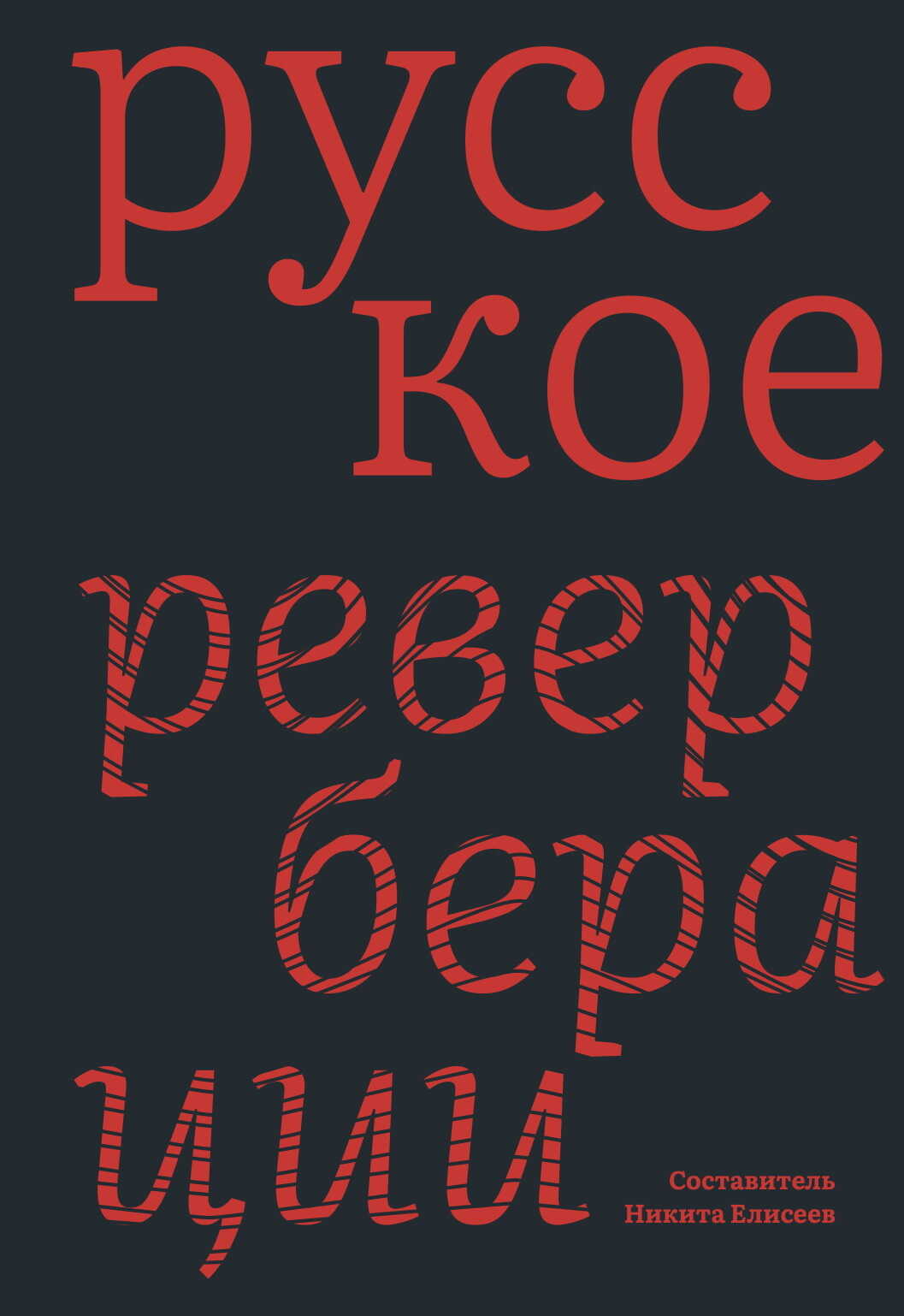

В сборник вошли произведения классические и современные, хрестоматийные и не очень известные. Впрочем, малые жанры русской прозы вообще не так хорошо знакомы читателю, как классические русские романы. В культурной памяти нашего времени и нашей страны последние живут благодаря экранизациям, создавая зрительные представления о русской жизни. Повести и рассказы экранизировать не принято. Сборник может добавить новые образы, расширить палитру восприятия прошлого и того, что осталось от него в современности.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Никита Львович Елисеев»: