Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

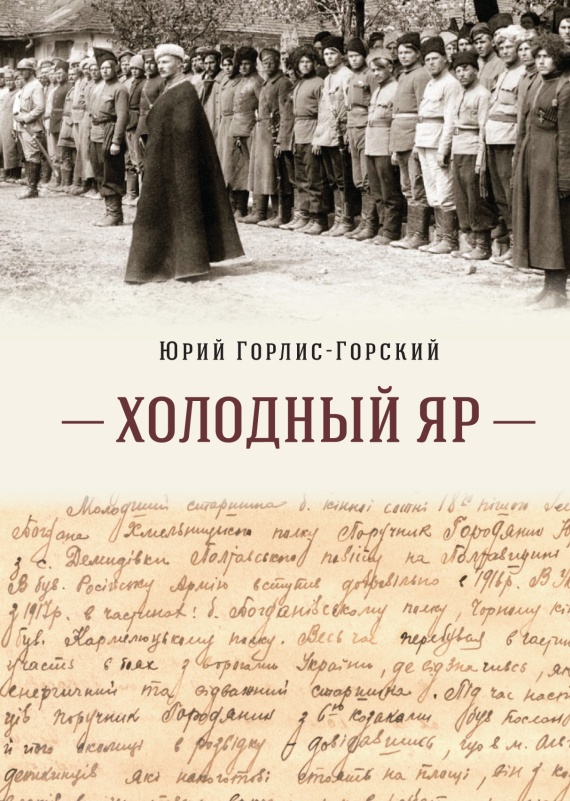

«Холодный Яр» – воспоминания участника Гражданской войны в Украине, похожие скорее на приключенческий роман. Речь идет о почти неизвестных в России повстанцах центральной части страны, долго воевавших как против белых, так и против красных. Эта книга важна и тем, что оказала огромное влияние на формирование националистической идеологии с тридцатых годов до наших дней. К тексту прилагается обширный исторический комментарий, восполняющий обычные для мемуаров неточности и субъективность автора.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Юрий Юрьевич Городянин-Лисовский»: