Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

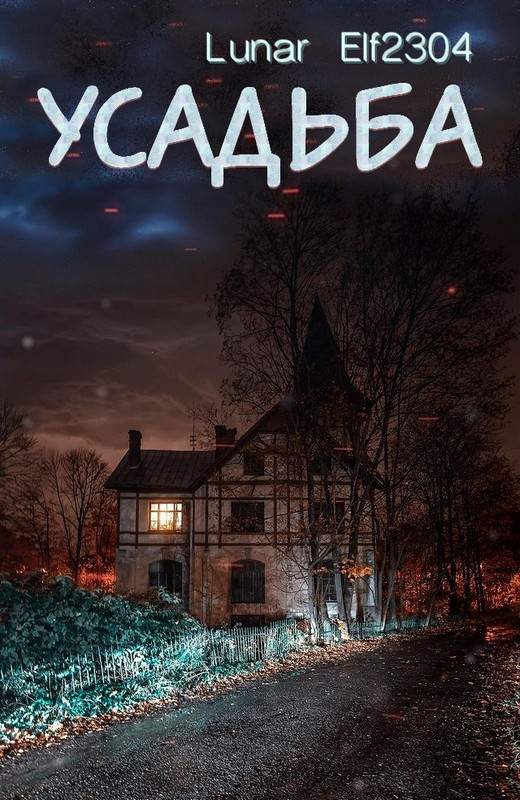

Введение в мир индейских шаманов, редкое попадание героя в стечение обстоятельств. Роман о том, как одно единственное спонтанно принятое решение может повернуть вспять всю жизнь героя. Нежная привязанность, жесткая необходимость, непонимание, осуждение...

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ольга Любарская»: