Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

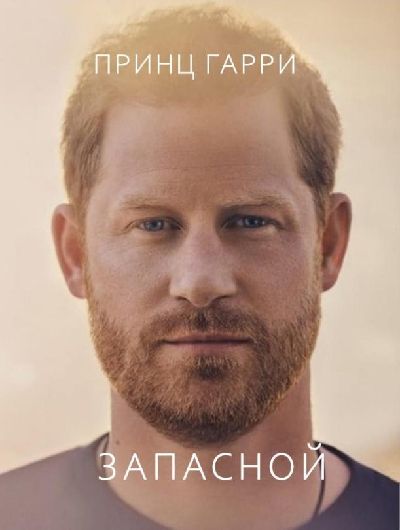

Полный перевод на русский язык знаменитых воспоминаний принца Гарри Сассекского, написанных при участии Джона Мёрингера.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Гарри Сассекский»: