Шрифт:

Закладка:

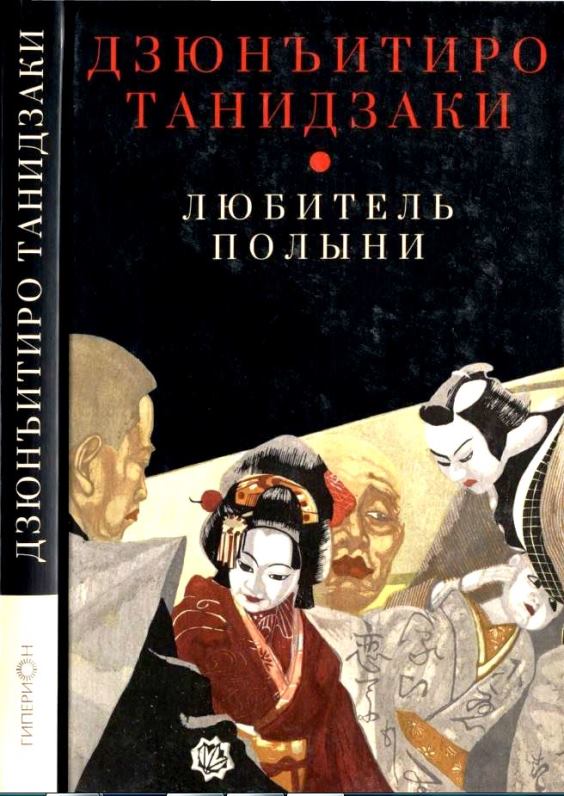

Роман «Кому-то и полынь сладка» (1929) принадлежит к лучшим образцам прозы Танидзаки. Это история о несчастливом браке: муж и жена давно уже тяготятся своими узами, но вместо того чтобы расстаться и обрести желанную свободу, продолжают мучить себя и друг друга…Однако главный интерес романа заключается не в сюжетной коллизии как таковой, а в самой его атмосфере. Лирическое начало просвечивает сквозь всю ткань повествования, связывая воедино объективность описаний и субъективность авторских оценок, память прошлого и переживание настоящего, природу и искусство, жизненное и житейское. Мир романа неиерархичен, в нем все одинаково ценно, и каждая конкретная деталь наделена тем особым свойством, которое по-японски называется "моно-но аварэ" – печальным очарованием вещей.