Шрифт:

Закладка:

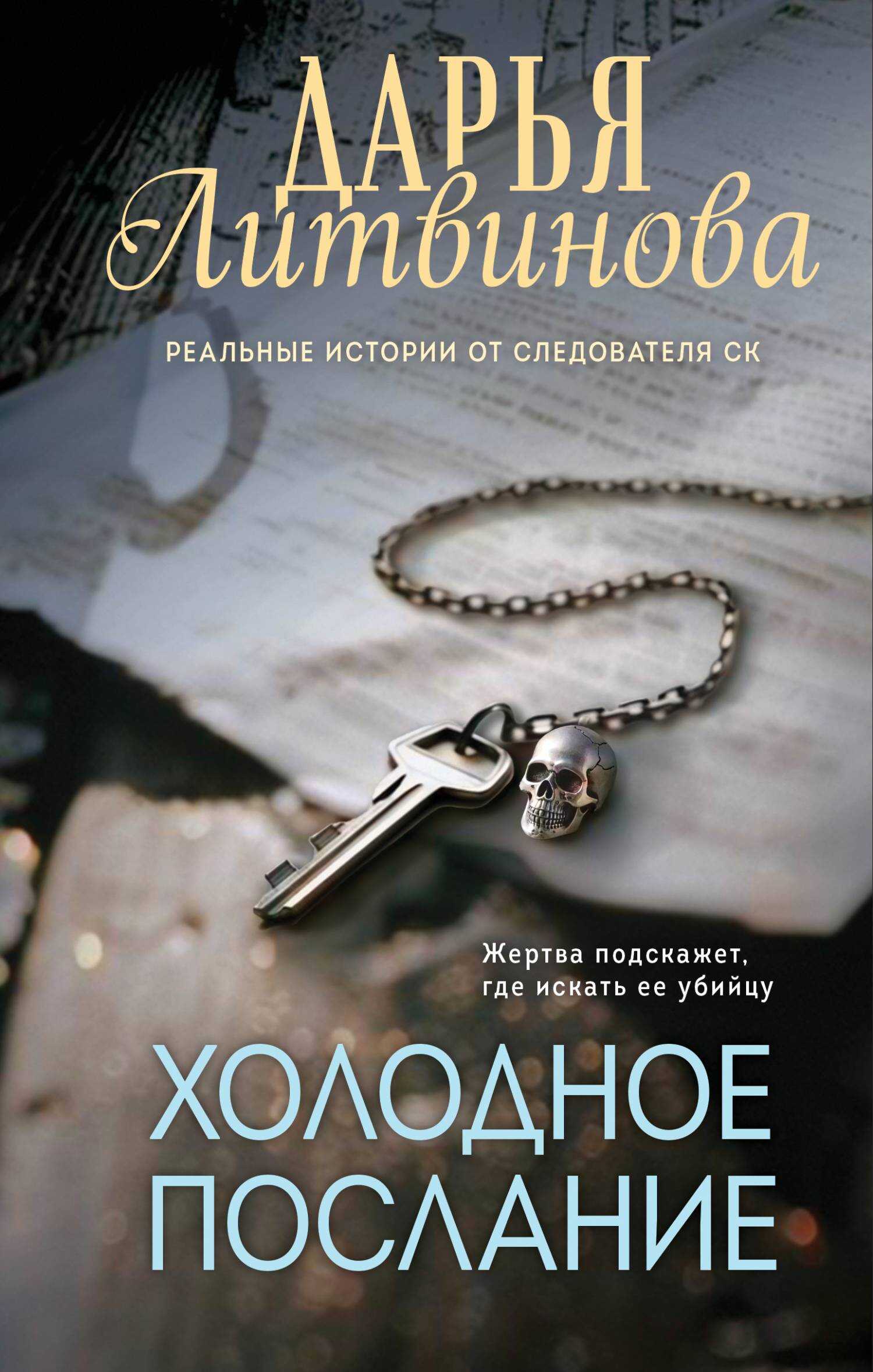

Для поклонников книг Александры Марининой. Российский детектив, написанный женщиной-следователем. Реальные факты, узнаваемое место действия, неопознанные тела, задержания, допросы – полное погружение в сложную, но увлекательную «кухню» следствия…В темном городском переулке обнаружен труп неизвестного мужчины. Убийца прихватил документы, бумажник и золотую цепочку жертвы. Из всех улик – только странная записка в кармане: «Милка сука, я наказан…» Капитан милиции Калинин и майор Виршин пытаются установить личность убитого. Но чем дальше они погружаются в сложные жизненные перипетии возможных участников этого преступления, тем запутаннее становится само дело. Вскоре случаются еще две странные смерти, очевидно связанные с первым преступлением. Сыщики надеются расшифровать записку и при помощи полученной информации найти убийцу. Но то, что им открылось, повергает оперативников в настоящий шок…