Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

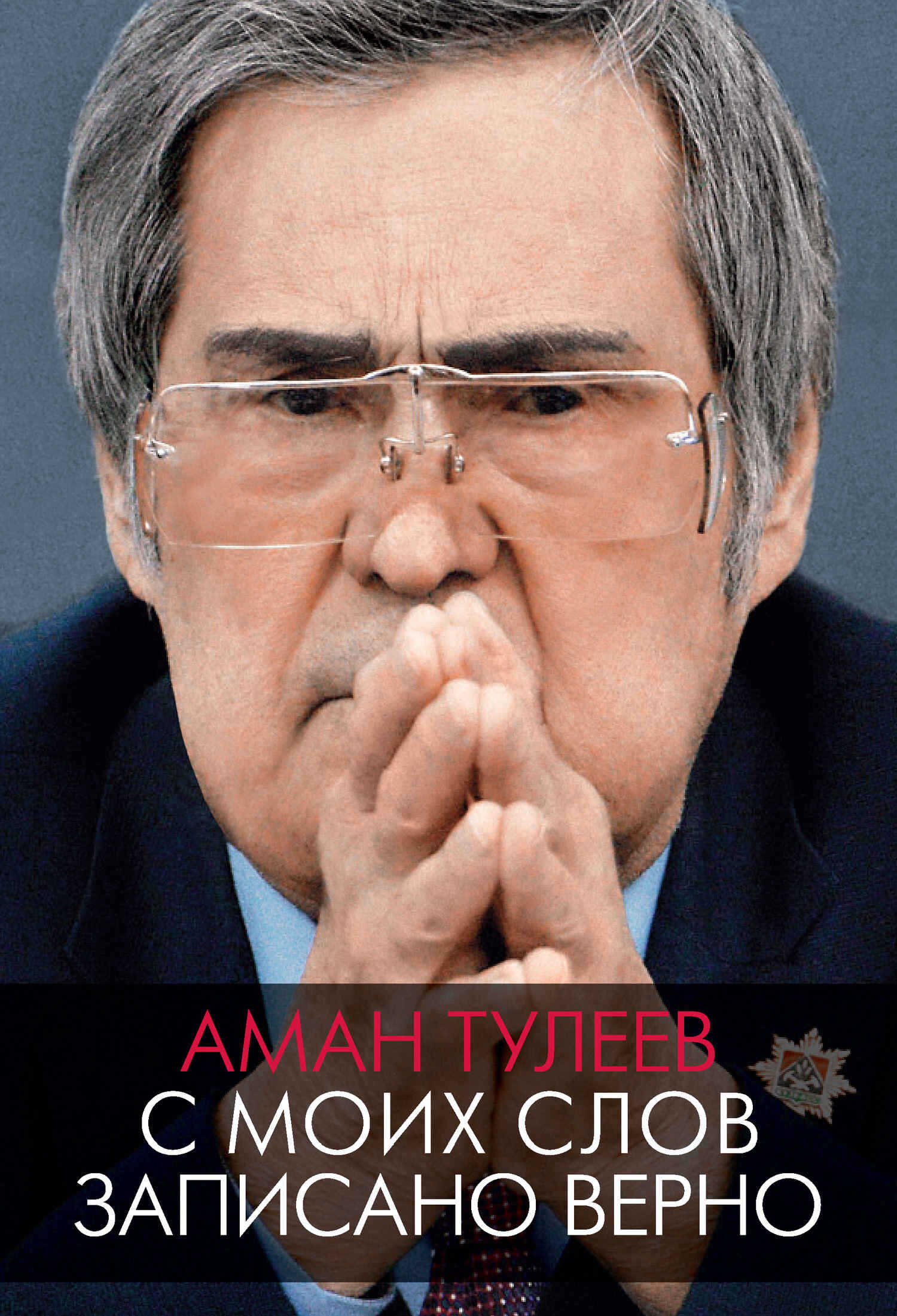

Книга «Аман Тулеев. С моих слов записано верно» – исповедь «тяжеловеса» российской политики, более двадцати лет возглавлявшего Кемеровскую область и ушедшего в отставку после трагедии в «Зимней вишне» 25 марта 2018 г. Ему есть о чем поведать и что вспомнить. Журналист Андрей Ванденко, работая над текстом, в течение года встречался и беседовал с Аманом Гумировичем, помогая ему подробно, шаг за шагом, рассказывать о прожитых годах. Так, как он их запомнил. Книга уходит от формата традиционных мемуаров и завершается разделом воспоминаний о Тулееве его коллег, друзей и родных. Пронзительно откровенно о взлетах и падениях, о долге и о личном – от первого лица и сопричастных.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Аман Гумирович Тулеев»: