Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Тревожное сообщение, поступившее из райотдела милиции, здорово озадачило участкового Шайдукова. В тайге стали пропадать золотоискатели… Среди пропавших числился и Семен Парусников, однокашник Шайдукова по школе-семилетке… Кто же похищает старателей? Гастролеры или беглые зэки?.. А может, свои?.. Отважный участковый отправляется в тайгу, чтобы найти ответы на эти вопросы. Роман признанного мастера отечественной приключенческой литературы, лауреата литературной премии "Во славу Отечества".

Перейти на страницу:

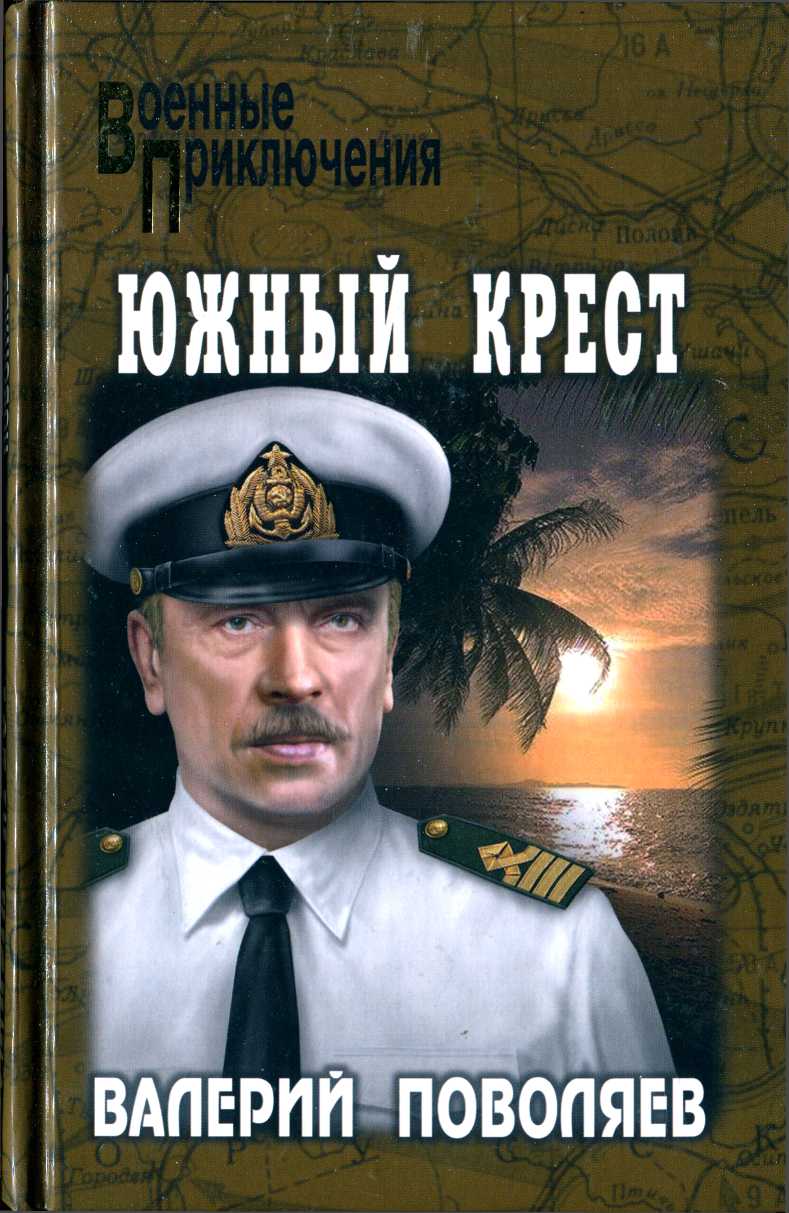

Еще книги автора «Валерий Дмитриевич Поволяев»: