Шрифт:

Закладка:

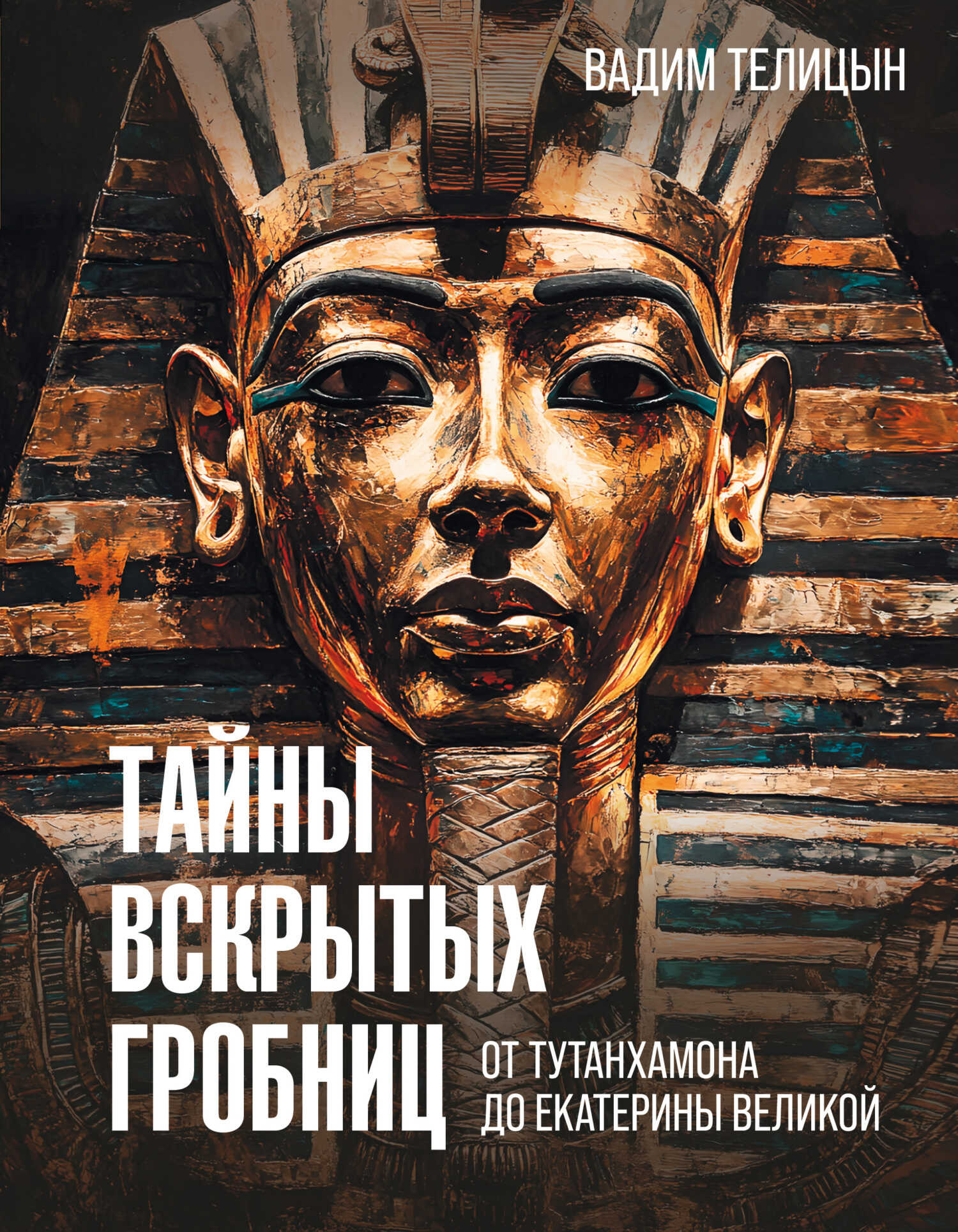

Тема смерти манила и пугала людей во все времена. Следует ли за смертью перерождение? Будут ли живые помнить ушедших? В стремлении познать эту сторону жизни человечество создало множество необычных традиций и ритуалов, которые в свою очередь стали предметом изучения различных наук.Одна из них – археология – и по сей день не раскрыла всех тайн известных древних захоронений. Истории о гробнице фараона Тутанхамона, о мавзолее завоевателя Тамерлана, об усыпальнице императрицы Екатерины II и о многих других до сих пор вызывают вопросы и будоражат умы людей.Правда ли, что первооткрыватели гробницы знаменитого фараона погибли от проклятия, а археологические находки в Помпеях приносят несчастье? Куда исчезли черепа представителей дворянского рода Годуновых и что стало с головой признанного классика литературы Н. В. Гоголя? Зачем вскрывали царские могилы в Петропавловской крепости?Книга «Тайны вскрытых гробниц» расскажет о самых загадочных вмешательствах в посмертие великих личностей и приоткроет дверь в уникальный, проницаемый лишь сознанием мир тьмы, сокрытый за надгробной плитой.