Шрифт:

Закладка:

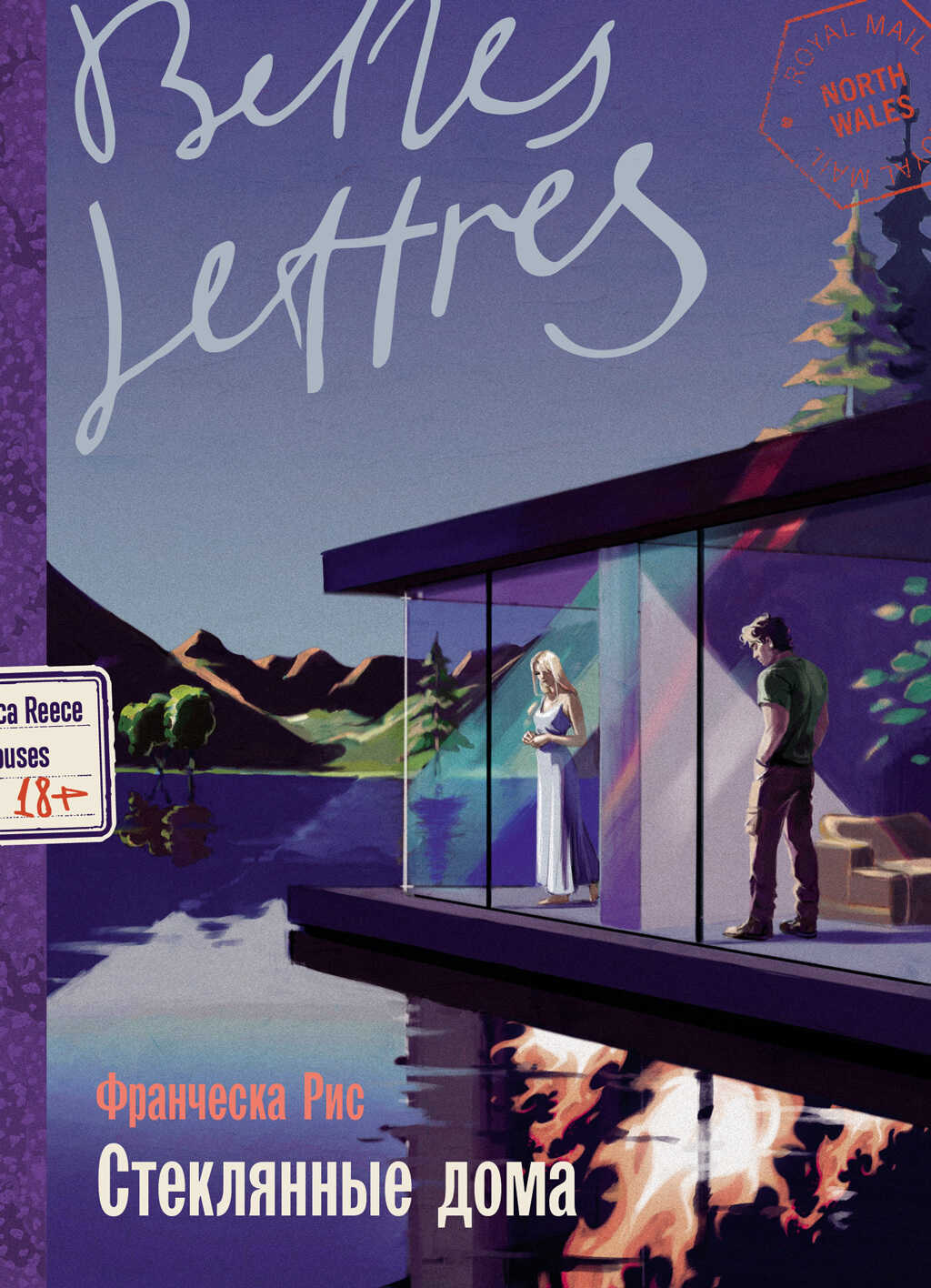

«Писатель ищет помощника» – такое объявление видит в газете Лия, молодая англичанка, сбежавшая в Париж от серых лондонских будней. Знаменитый писатель Майкл Янг поручает ей расшифровку своих дневников и приглашает провести лето на юге Франции вместе с его семьей. На морском побережье Лия со всей страстью молодости отдается веселью, новым знакомствам и наслаждается полной свободой. Но чем глубже Лия погружается в воспоминания бурной юности Янга, прошедшей в Сохо 1960-х годов, тем сильнее размываются для нее грани прошлого и настоящего, правды и обмана. Но одна мысль не дает Лии покоя: почему Майкл Янг поручил работу именно ей?В новом провокационном романе Франческа Рис исследует мужской и женский взгляды на природу желания и амбиций и то, как далеко люди готовы зайти ради них.