Шрифт:

Закладка:

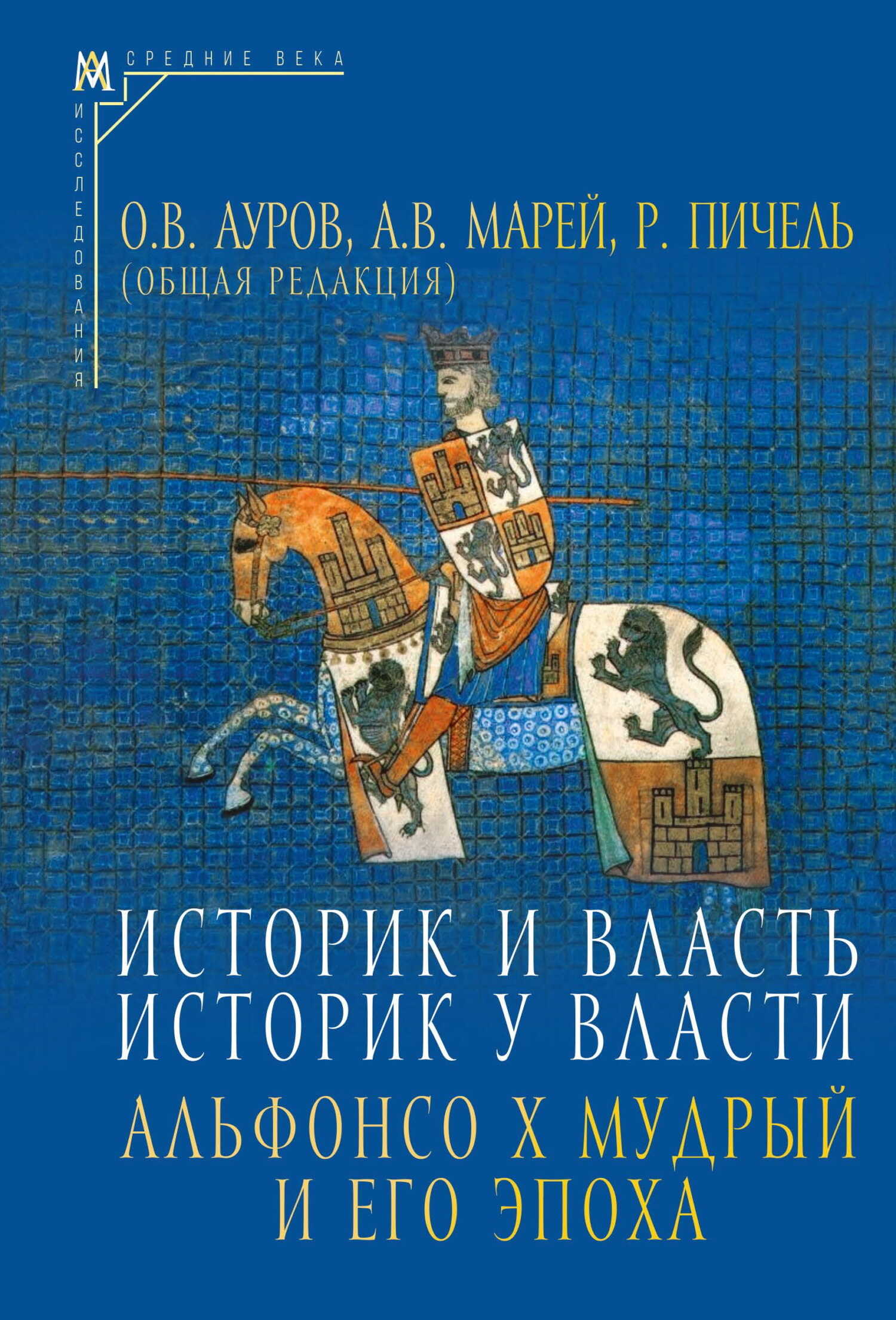

Король Кастилии и Леона Альфонсо X Мудрый (1252-1284) – выдающийся политический деятель своего времени, король-мыслитель, король-писатель, король-трубадур, король-рыцарь, чье кастильское «возрождение XIII века» заложило основы современного испанского языка и испанской культуры Золотого века. Глубоко и серьезно рефлексировавший над прошлым Испании, Мудрый король впервые осмыслил политическое пространство современных ему королевств Леон и Кастилия, земель Арагонской Короны, Наварры, Португалии и мусульманской Гранады как политическое и культурное единство с общей исторической судьбой, что во многом предопределило будущее объединение испанских земель в единое государство.Монография, написанная при участии видных историков-медиевистов из России, Испании, Аргентины, Бразилии, Великобритании и некоторых других стран, отражает современное состояние исследований вклада Альфонсо X в формирование основ испанской и европейской культуры.Для ученых (историков, филологов, философов, политологов), преподавателей и студентов гуманитарных специальностей и всех интересующихся историей и культурой средневековой Испании.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.