Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

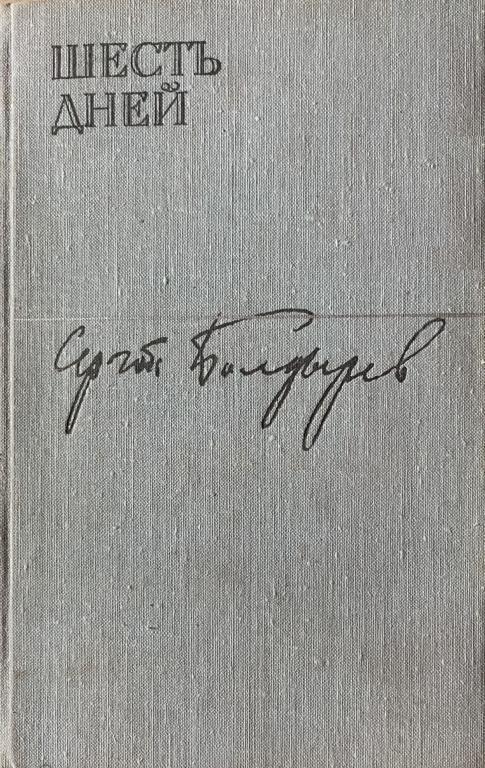

Писатель С. Болдырев не впервые обращается к рабочей теме. Новый его роман как бы служит естественным продолжением романа «Решающие годы», выходившего еще в 1958 году. Тот же металлургический завод, те же герои, только другой стала жизнь, нового уровня достигло производство, новые проблемы встают перед героями… Взаимоотношения их в цехе, на заводе насыщены драматизмом. Непросты и коллизии личной жизни персонажей романа. Произведение интересно глубоким раскрытием нравственных, этических проблем, психологической разработкой образов современных рабочих-металлургов.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Сергей Николаевич Болдырев»: