Шрифт:

Закладка:

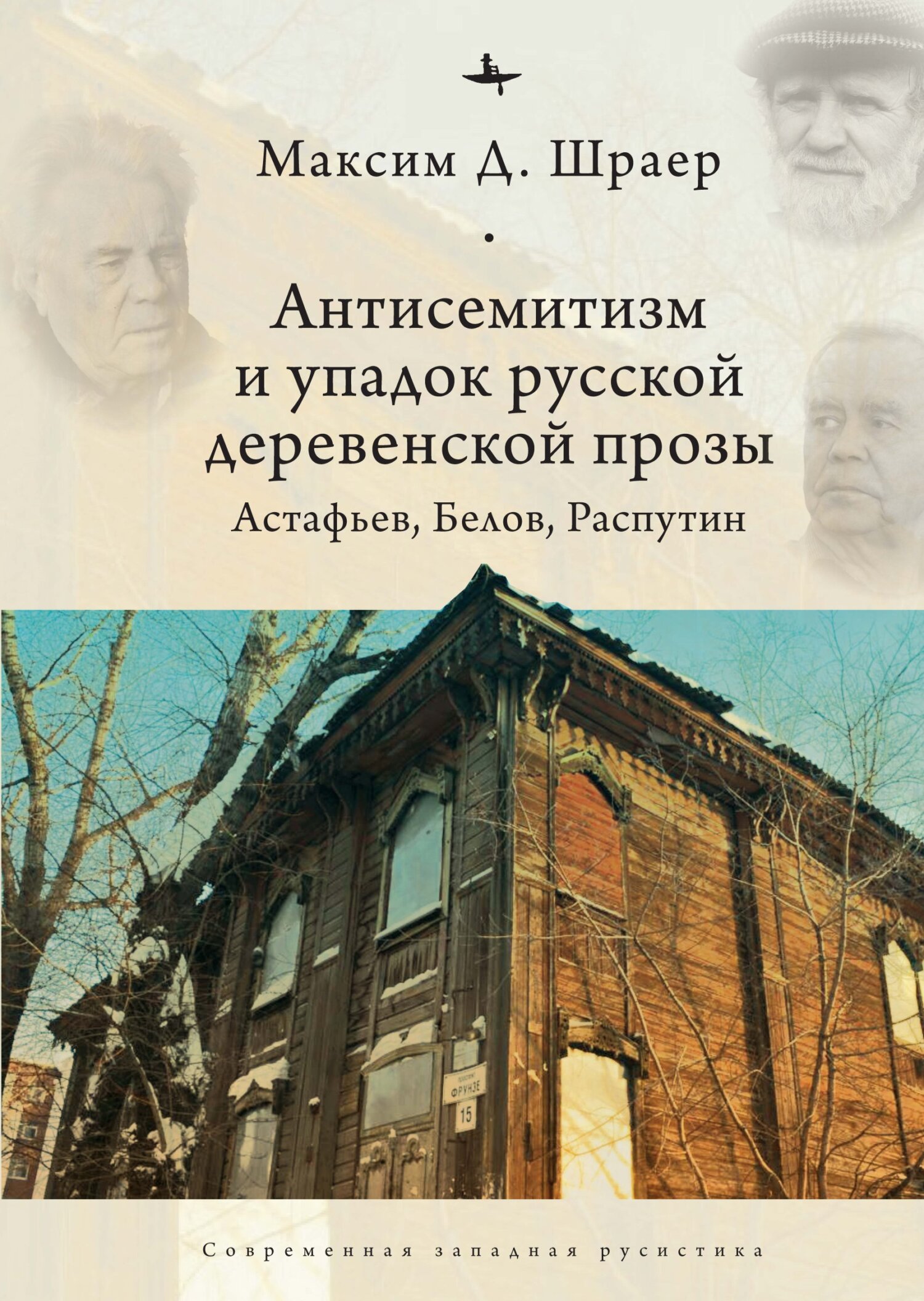

Этот сборник посвящен литературному творчеству Давида Шраера-Петрова – поэта, прозаика, мемуариста, драматурга, эссеиста и переводчика (а также врача и исследователя-экспериментатора). Давид Шраер-Петров – один из наиболее значительных представителей того поколения еврейско-русской литературы, которое начало свой путь в постсталинские годы, развиваясь как в официальных, так и в андеграундных условиях, затем перекочевало в эмиграцию, а теперь уже разбросано по разным странам и материкам. Еврейско-русская культура, соединяющая две исторические эпохи и два измерения – советское и эмигрантское, – уходит в прошлое. Именно поэтому задача документации и изучения обширного наследия еврейско-русской культуры приобретает особую важность в наши дни.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.