Шрифт:

Закладка:

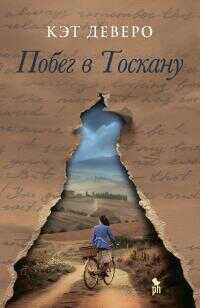

Небольшой городок, затерявшийся среди холмов Тосканы, 1944 год. Стелле всего четырнадцать, она самая юная участница местного Сопротивления. О своей деятельности она не рассказывает никому, даже родителям. Вместе со старшим братом Акилле она переправляет сообщения, провизию и оружие партизанам, что скрываются в холмах. С каждым днем угроза над девушкой сгущается, но она дождется окончания войны в 1945-м. Дождется, чтобы исчезнуть. Спустя семьдесят лет в Тоскану приезжает начинающая писательница, сбежавшая от неудачного брака, от шотландской хмари, от самой себя. У Тори давняя связь с Флоренцией – в детстве она часто бывала здесь с бабушкой, и сейчас побег в Тоскану кажется ей избавлением от опостылевшей жизни, но он оказывается не прощанием с прошлым, а началом чего-то совсем нового. Однако прежде ей предстоит разобраться в давней военной истории, в центре которой – юная связная Стелла.