Шрифт:

Закладка:

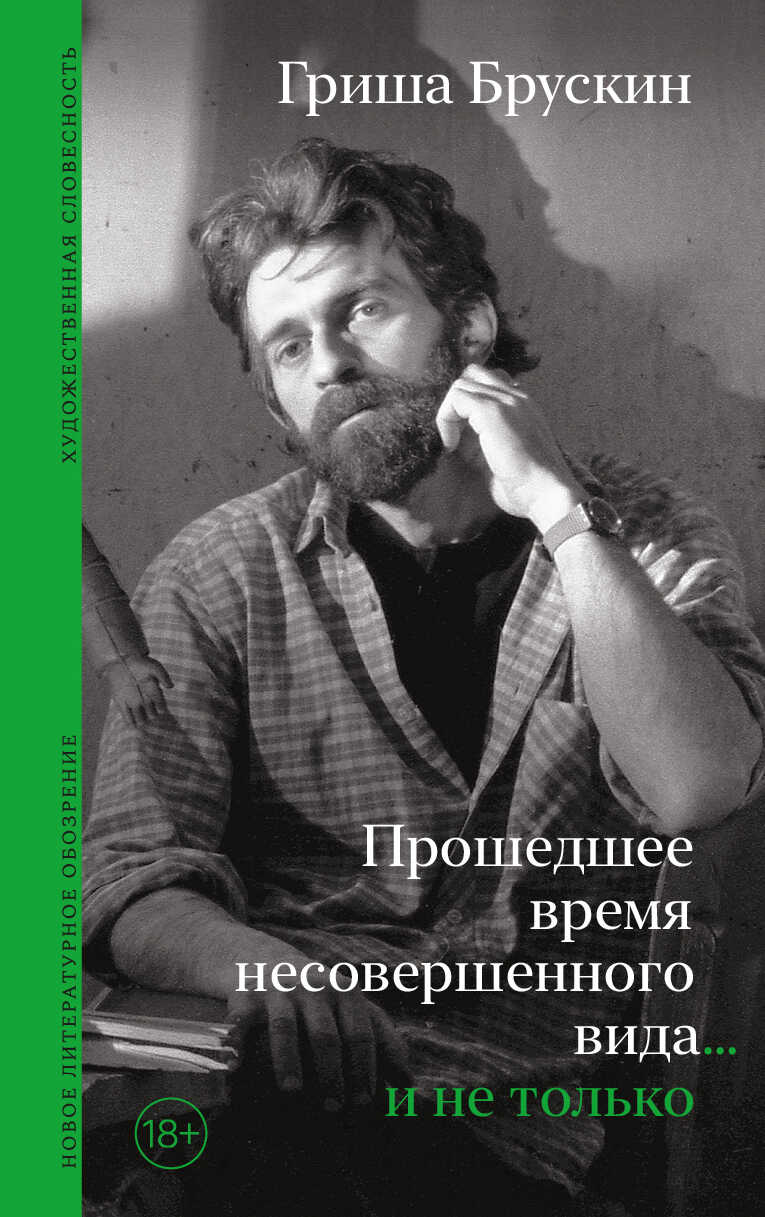

Гриша Брускин – один из самых известных в мире художников, вышедших из советского неподцензурного искусства. До 1986 года его художественные работы были известны немногим, а в 1988-м – стали сенсацией на первом московском аукционе Sotheby’s, где были проданы за рекордную по тем временам сумму. Этот эпизод – лишь небольшая часть вошедшего в книгу документально-биографического полотна, в котором Брускин показывает парадоксальную встречу частного человека и большой истории. Его тексты отличает остроумие и легкость, а также внимание к гротескным деталям повседневной жизни на двух континентах, маленьким и большим драмам человека XX столетия. В них отражается как личная биография, так и судьба целого поколения: от взросления в еврейской семье в послевоенном СССР, первых столкновений с антисемитизмом и абсурдностью позднесоветского быта до мира неподцензурного искусства и жизни в эмиграции. Брускин использует остраненный, детский взгляд на окружающий мир, делающий короткие документальные зарисовки такими же выразительными, как зрительные образы его художественных работ. Впервые под одной обложкой собраны произведения, поставившие Брускина в ряд самых значимых писателей своего поколения, а визуальные материалы из личного архива автора открывают для читателя еще одно измерение этих текстов, помогающее ощутить в них дыхание истории.В книге содержится обсценная лексика