Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

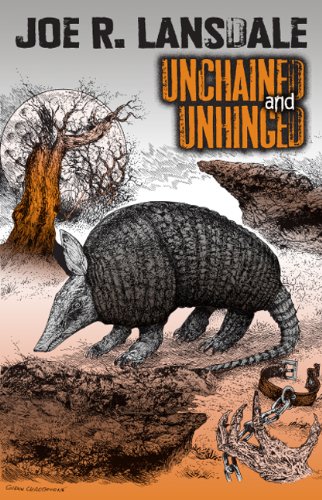

Самое полное собрание повестей и рассказов Джо Р. Лансдейла на русском языке. 17 микрорассказов переведены специально для данного сборника.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Джо Р. Лансдейл»: