Шрифт:

Закладка:

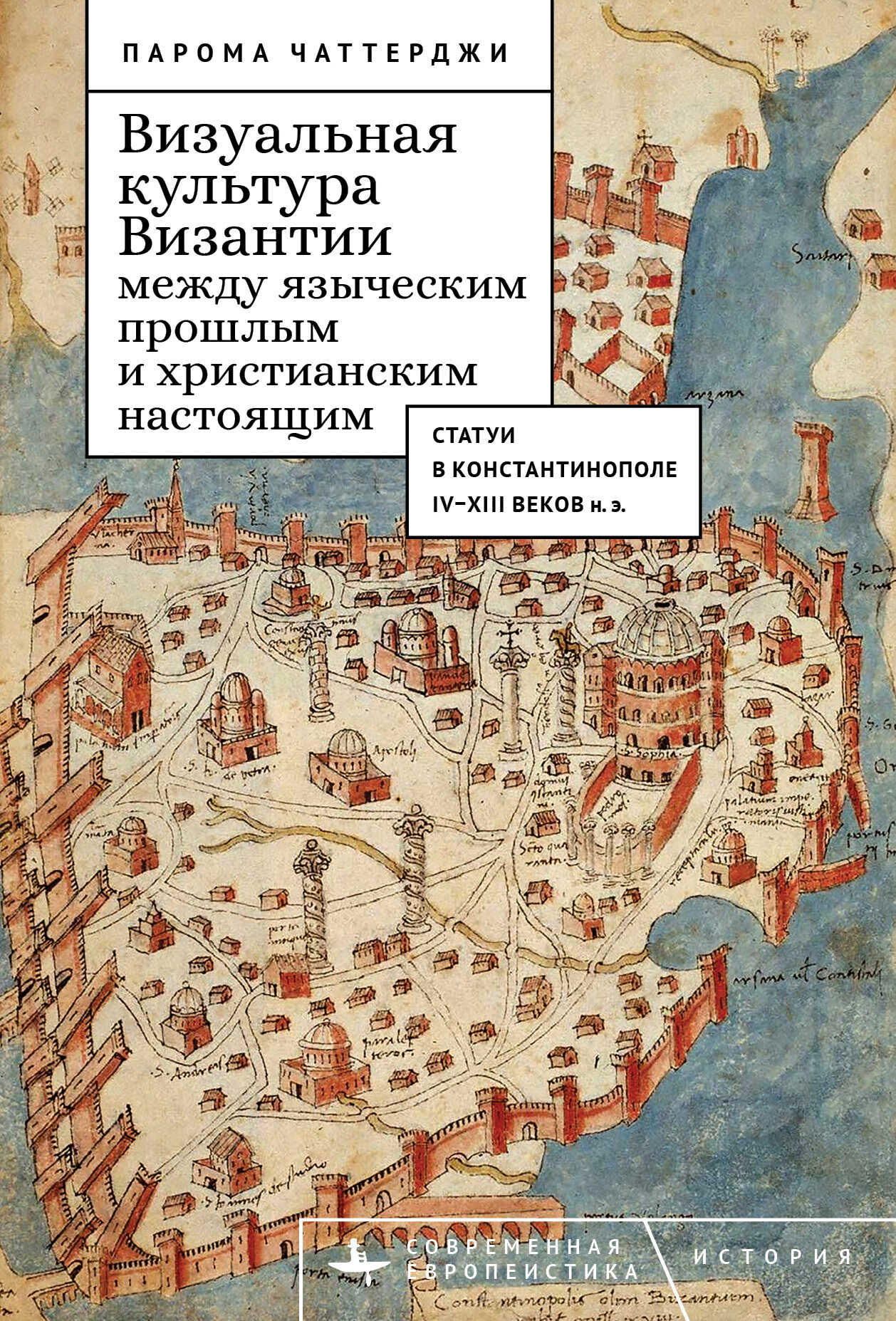

Вплоть до 1204 года, когда Константинополь был разграблен крестоносцами, этот город славился искусными статуями, посвященными образам императоров, языческих богов и мифических существ, однако значение этого скульптурного наследия долгое время не было оценено по достоинству. В этой книге профессор Парома Чаттерджи предлагает новый взгляд на эту тему: она доказывает, что языческие статуи являлись неотъемлемой частью византийской визуальной культуры, а также на примере хроник, эпиграмм и произведений художественной литературы показывает, что константинопольские статуи не только были долговечны и искусно выполнены, но и несли в себе пророческий потенциал. Книга профессора Чаттерджи дополняет существующий пласт литературы на тему византийского визуального искусства и предлагает новый взгляд на священные образы и их место в истории человечества.Об авторе:Парома Чаттерджи – профессор истории византийского и средневекового средиземноморского искусства в Мичиганском университете в Анн-Арборе. Автор двух книг, вышедших в издательстве Cambridge University Press, а также многих статей и эссе.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.