Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Роман «Наше счастливое время» известной корейской писательницы Кон Джиён – трагическая история о жестокости и предательстве, любви и ненависти, покаянии и прощении. Это история одной семьи, будни которой складывались из криков и воплей, побоев и проклятий, – весь этот хаос не мог не привести их к краху. Мун Юджон, несмотря на свое происхождение, не знающая лишений красивая женщина, скрывает в своем прошлом события, навредившие ее психике. После нескольких неудачных попыток самоубийства, благодаря своей тете, монахине Монике, она знакомится с приговоренным к смерти убийцей Чоном Юнсу. Почувствовав душевную близость и открыв свои секреты, через сострадание друг к другу они учатся жить в мире с собой и обществом. Их жизни могут вот-вот прерваться, и каждая секунда, проведенная вместе, становится во сто крат ценнее. Ведь никогда не поздно раскаяться, никогда не поздно понять, не поздно простить и… полюбить.

Перейти на страницу:

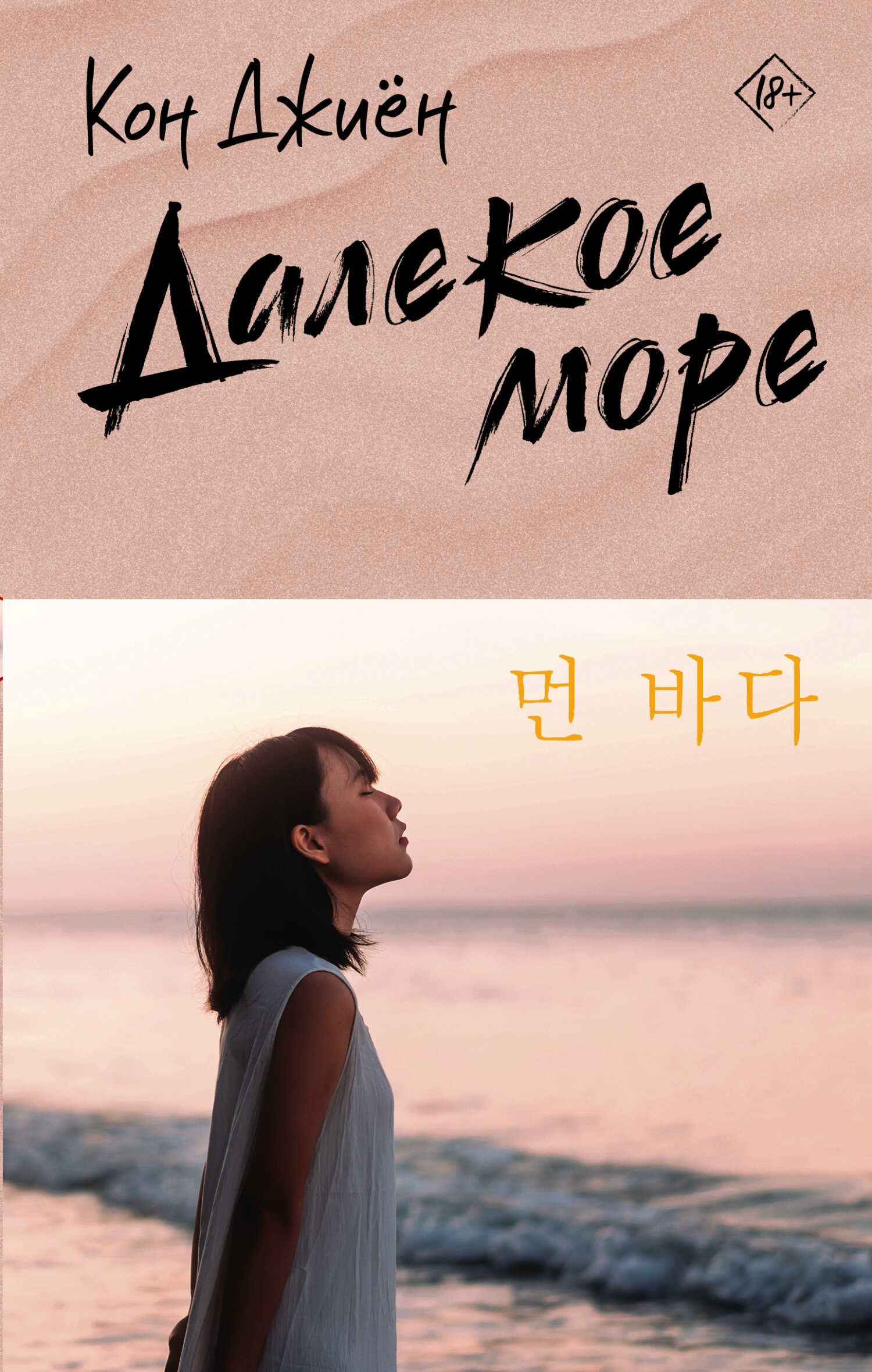

Еще книги автора «Кон Джиён»: