Шрифт:

Закладка:

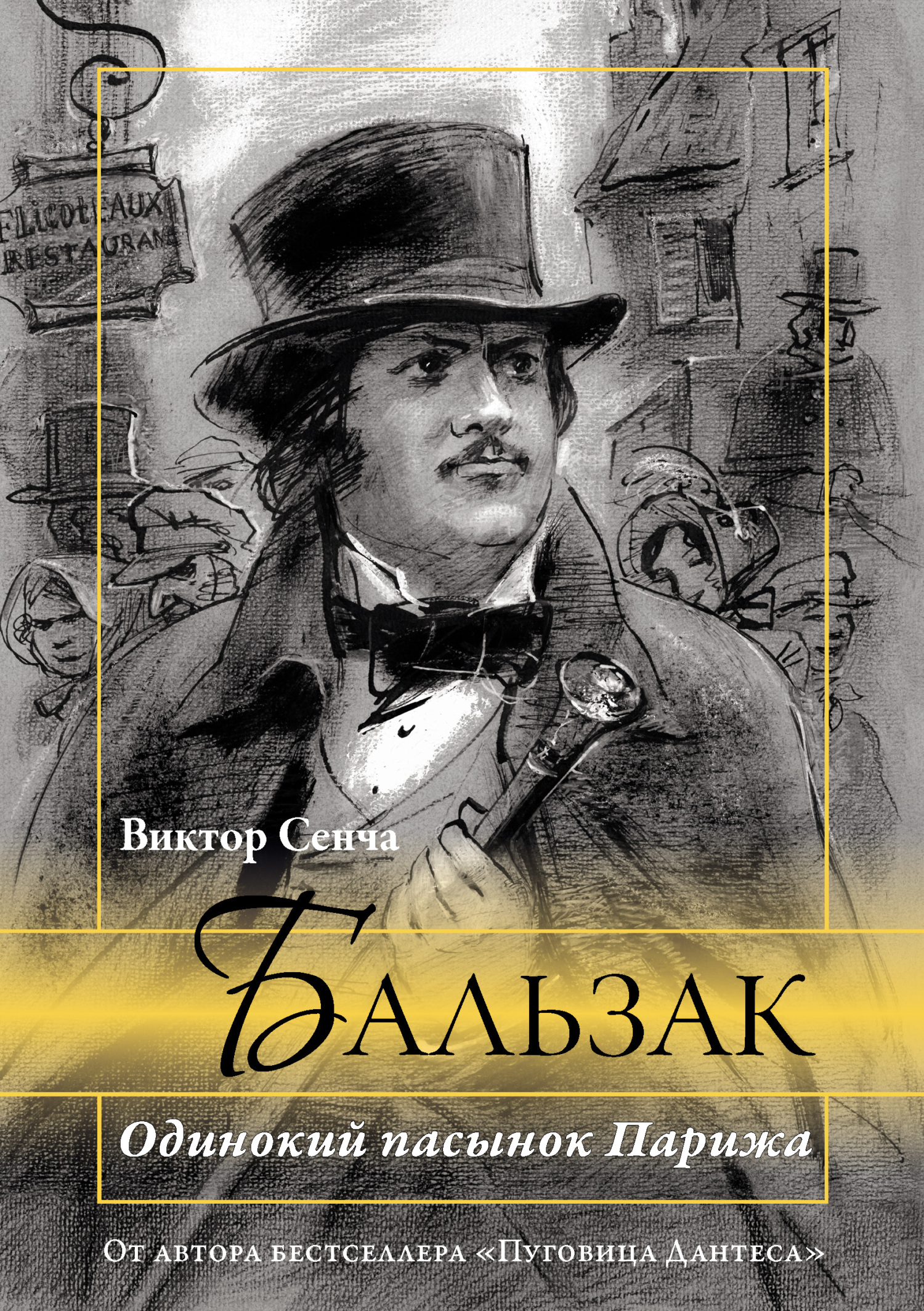

Оноре де Бальзак — великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. Книга «Озорные рассказы» стоит особняком в творчестве Бальзака. Это собрание игривых и забавных новелл, стилизованных под Боккаччо и Рабле, в которых — в противовес модным в ту пору печальным романтическим мотивам — воскресают галльская живость и веселость, а действие перенесено в далекое прошлое. Яркие, необыкновенные сюжеты, описания утонченных любовных утех, невероятные приключения, выразительные герои (многие из которых — реальные исторические персоны, включая монархов и распутниц) и великолепный юмор обеспечили «Озорным рассказам», несмотря на возмущенные обвинения критиков в непристойности, неувядающую популярность среди широкой массы читателей. В настоящее издание вошли все «озорные рассказы» Бальзака, включая пять историй, не опубликованных при жизни автора. Тексты сопровождаются иллюстрациями Гюстава Доре (1832–1883), чьи великолепные, живые изображения персонажей «Озорных рассказов» так и остались непревзойденными. Также в издание включен комплект иллюстраций американского художника Ральфа Бартона (1891–1931) и избранные иллюстрации французского художника Альбера Робида (1848–1926), никогда не публиковавшиеся в России. Содержит нецензурную брань.