Шрифт:

Закладка:

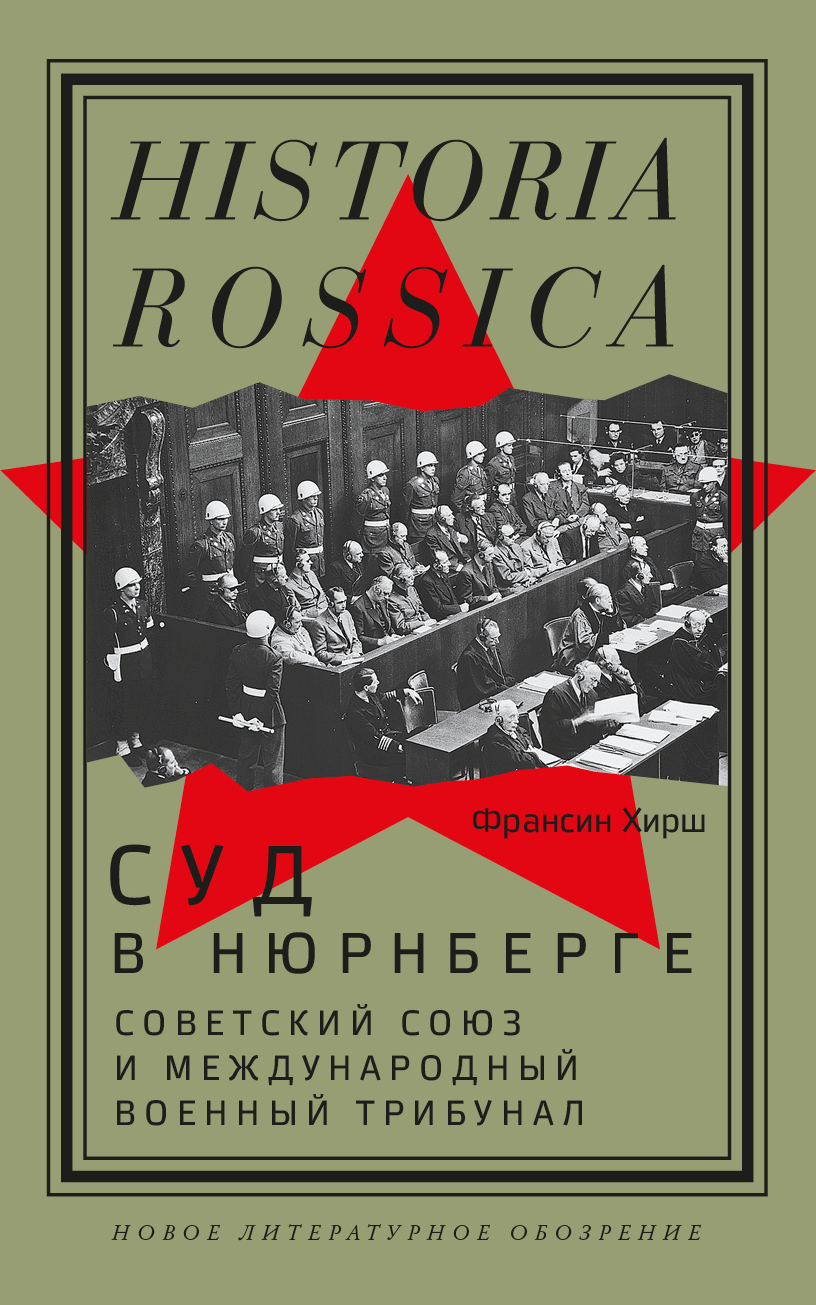

Международный военный трибунал (МВТ), или Нюрнбергский процесс, организованный союзническими державами-победителями сразу после Второй мировой войны, был призван привлечь нацистов к ответственности за их преступления и восстановить чувство справедливости в мире, опустошенном насилием. И хотя роль, которую Советский Союз сыграл в организации этого судебного процесса, является основной, она зачастую упускается в современных описаниях. Как показывает Франсин Хирш, без участия СССР Нюрнберг никогда бы не состоялся: именно советские юристы разработали правовую основу, рассматривающую войну как международное преступление, что дало судебному процессу правовую основу. Однако попытки Сталина управлять дистанционно ходом процесса ломали планы советской стороны, американская сторона навязывала свою стратегию обвинения, а сторона нацистской защиты открыто поднимала на заседаниях Трибунала вопрос о причастности СССР к преступлениям против мира. Когда же отношения между четырьмя странами-союзницами окончательно испортились, Нюрнберг превратился из символа справедливости в ранний фронт холодной войны. Книга предлагает читателю занять место в первом ряду в зале суда Нюрнберга, а также заглянуть за кулисы, где его организаторы делились секретами, намечали стратегии и заключали союзы. Франсин Хирш – профессор истории в Висконсинском университете в Мэдисоне, США.