Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

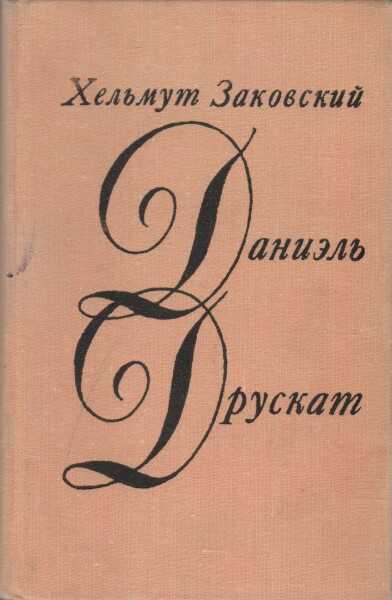

Хельмут Заковский — популярнейший писатель ГДР, многократно удостоенный Национальной премии, а также премии Союза свободных немецких профсоюзов.Новый роман — о судьбах крестьянства на севере ГДР, об острых и актуальных проблемах развития сельского хозяйства республики, о людях, строящих социализм.В центре романа — конфликт между двумя руководителями сельхозкооперативов. Их отношения складываются не просто, у них разные взгляды на руководство, разные методы ведения хозяйства. Все это представлено в живых сценах и характерах, очерченных резкими, меткими штрихами.Перевод Н. Федоровой (главы 1, 2, 5), Б. Калинина (главы 3, 4)Предисловие Н. ЛейтесРедактор А. Гугнин

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Гельмут Заковский»: