Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

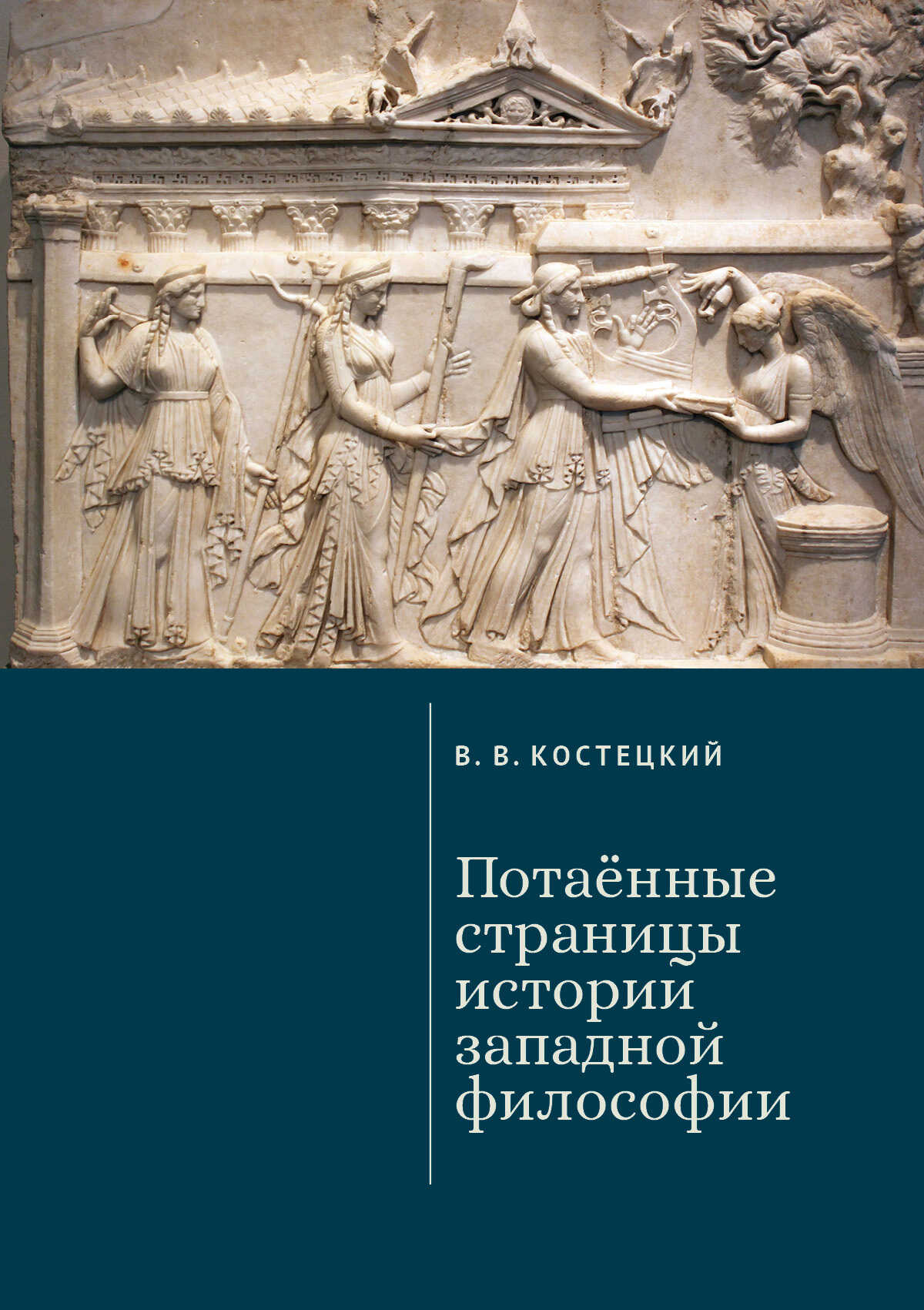

Монография профессора В. В. Костецкого посвящена проблеме пересказа классических философских текстов, которые поддаются переводу, но не поддаются рациональному пересказу. Как правило, вместо пересказа для лекций или справочных изданий предлагается экскурсия по цитатам с произвольным комментарием в виде биографий и классификаций. Автор, опираясь на собственную методологию философских и историко-философских исследований, ставит себе задачей решение ряда проблем по пересказу наиболее «тёмных» концепций западной философии, главным образом связанных с «философией языка».Рекомендуется философам, историкам философии, историкам, физикам, лингвистам, широкому кругу читателей.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Виктор Валентинович Костецкий»: