Шрифт:

Закладка:

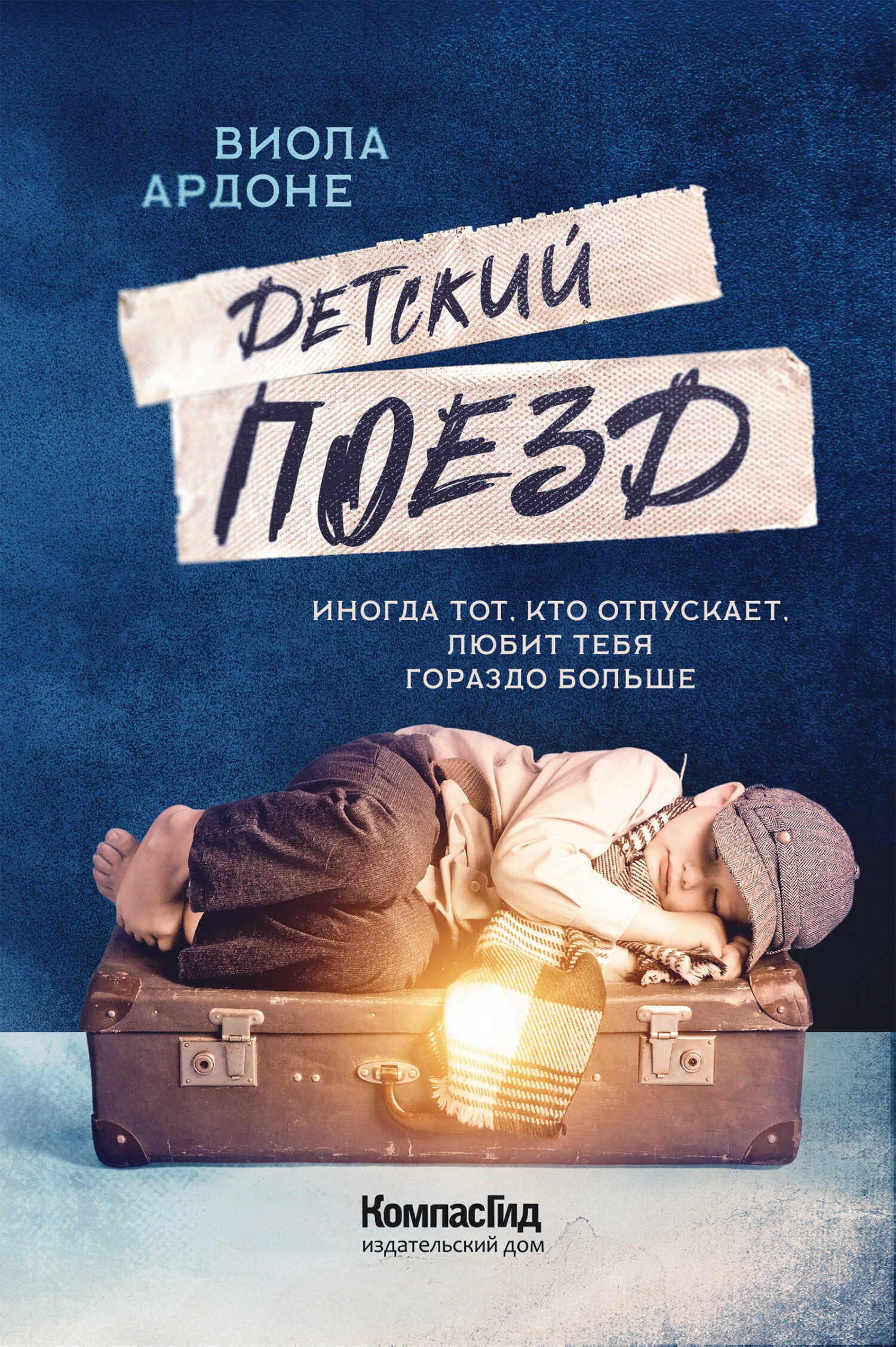

Неаполь, 1946 год. Семилетний Америго садится в поезд и покидает свой город вместе с тысячами других детей. Ребятишки уезжают без родных неизвестно куда, оставляя здесь хоть и нищенское, но привычное существование. Им страшно и они строят самые отчаянные и ужасные предположения. На самом деле дети с юга Италии пересекут весь полуостров и проведут зиму в приемных семьях на севере страны, в тепле, сытости и, как оказалось, в любви. Вдали от мамы и родных переулков Неаполя Америго видит совсем другую жизнь, и она сулит ему лучшую долю. Какой путь он выберет, разрываясь между любовью к матери и приемной семьей?Программу временных семей придумали в Италии после Второй мировой войны, чтобы вывезти самых маленьких детей из беднейших областей в более благополучные районы. Были ли еще в истории подобные гуманистические проекты? Что перевешивает в такой идее: спасение детей от голода или травма от длительной разлуки с родными? Каково этим детям потом возвращаться в родной, по-прежнему нищий город?«КомпасГид» продолжает издавать книги о судьбах детей на фоне малоизвестных страниц истории. Бестселлер итальянской писательницы Виолы Ардоне (р. 1974) встаёт в один ряд с «Сахарным ребёнком» и «Вальхен» Ольги Громовой, «Историей Икбала» Франческо Д’Адамо и повестями Марии Мартиросовой «Фотографии на память» и «Красные, жёлтые, синие».