Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

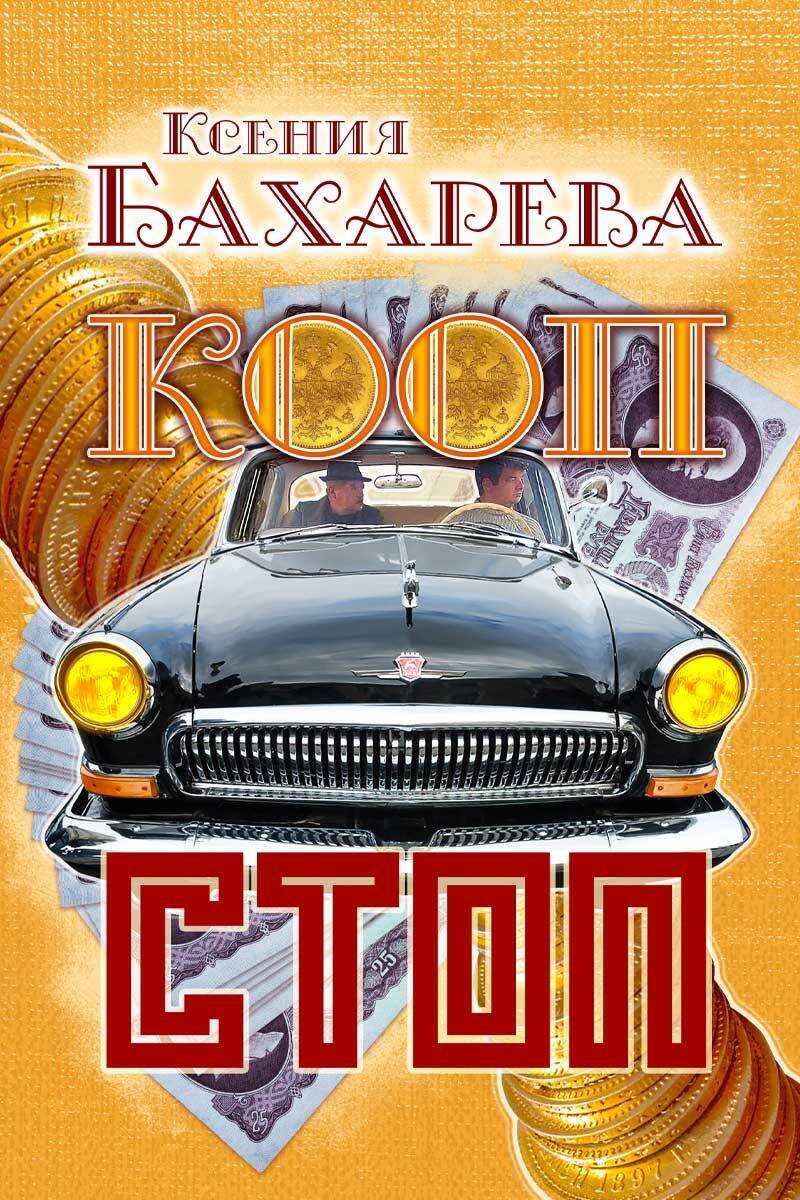

В начале 1970-х в белорусском городке Марк Бородин создает лучшую в СССР потребительскую кооперацию, нащупывая золотую жилу, что позволяет сотрудникам на руководящих постах зарабатывать до десяти тысяч рублей в месяц. Однако потратить во времена дефицита такие деньги нет возможности, поэтому предприимчивые граждане хранят их в стеклянных банках в тайниках. Следствие ведет Комитет государственной безопасности БССР, дело находится на личном контроле у Петра Машерова. Многие высокопоставленные чиновники связаны с группой мошенников, а за хищение в особо крупных размерах предусматривается наказание вплоть до смертной казни…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ксения Васильевна Бахарева»:

![Кооп-стоп [сборник] - Ксения Васильевна Бахарева](/uploads/posts/books/16221/16221.jpg)