Шрифт:

Закладка:

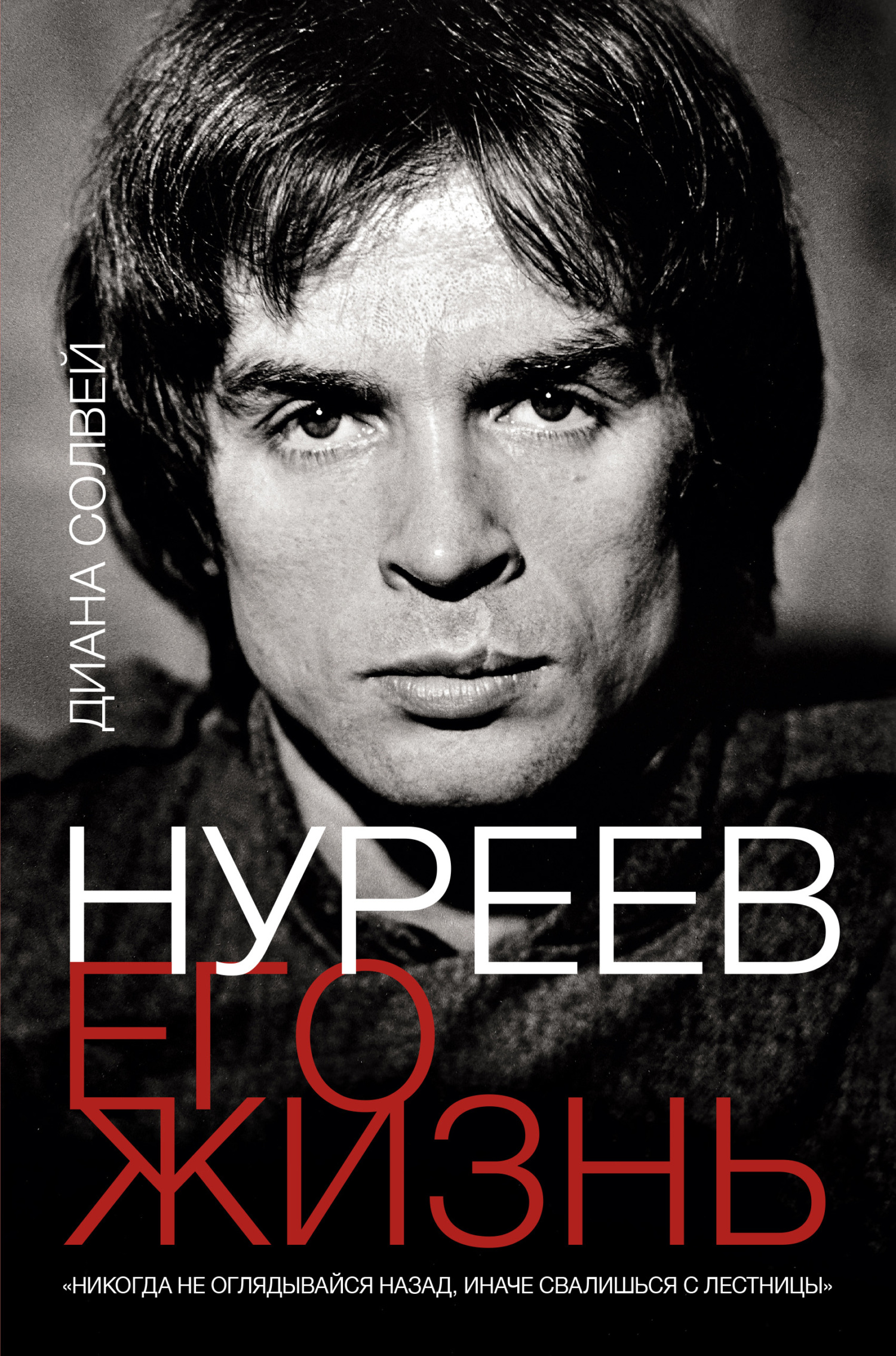

«Никогда не оглядывайся назад, иначе свалишься с лестницы», – любил говаривать Нуреев.Рудольф Нуреев смог переосмыслить и усовершенствовать свое искусство так, как не удавалось ни одному другому танцовщику ни до него, ни позже. После побега на Запад он всего за несколько месяцев сумел изменить восприятие зрителями классического балета и, по сути, создал совершенно новую балетную аудиторию. Нуреев не только вернул значимость мужскому танцу и мужским партиям в балетных спектаклях, но и привнес чувственное, сексуальное начало в это искусство, долго ассоциировавшееся с хрупкими, воздушными героинями и их эфемерными партнерами. Исколесив земной шар, Нуреев стал самым путешествующим танцовщиком в истории, странствующим проповедником балета.В книге развенчивается множество популярных мифов, которые сопровождают фигуру Нуреева до сих пор: например, автор книги Диана Солвей убедительно доказывает, что бегство Рудольфа из СССР не было заранее спланированным решением. Для работы над биографией она отправилась в Россию, чтобы собрать воедино информацию о ранних периодах жизни Нуреева, вплоть до его эмиграции. Ей удалось заполучить недавно рассекреченные документы, а также личные интервью с его друзьями, родными и даже с некоторыми конкурентами. Объективно изучив материалы, Диана Солвей по крупицам воссоздает реальный портрет Нуреева и проливает свет на прежде неизвестные факты его биографии.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.