Шрифт:

Закладка:

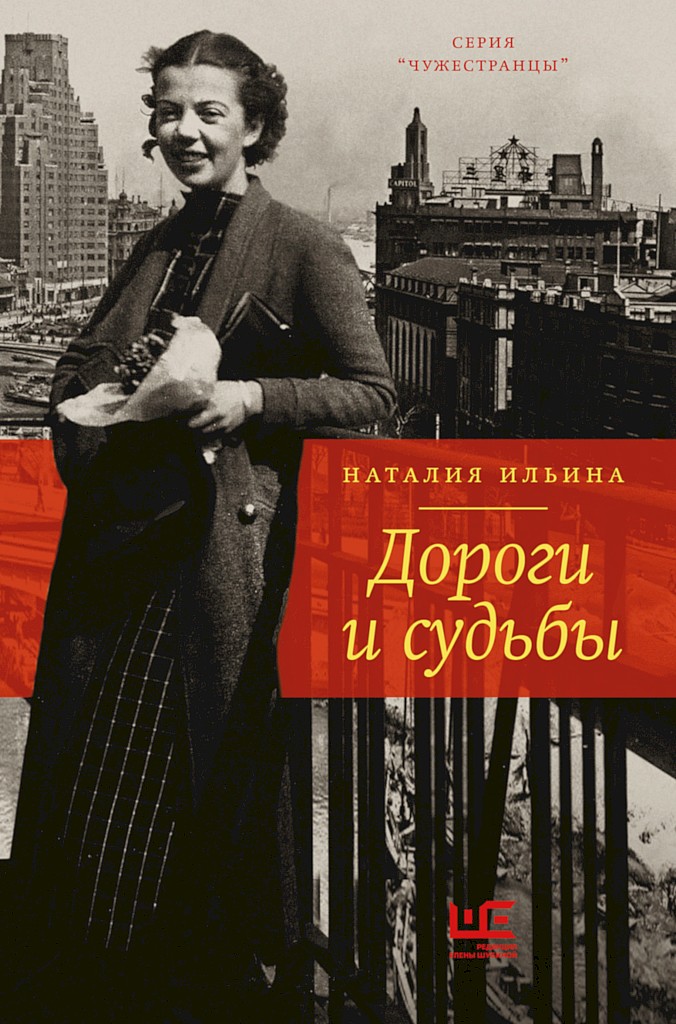

В книге «Дороги и судьбы» отражен весь XX век. Наталия Ильина (1914–1994) родилась в Петербурге, в семье царского офицера и дворянки из рода Воейковых, после революции семья эмигрировала в Харбин; в 1947 году в числе репатриантов Ильина вернулась в Россию, где стала известным прозаиком, но всю жизнь вынуждена была отвечать на вопрос: «Почему вы вернулись в Россию?» С редкой откровенностью и горькой самоиронией Наталия Ильина пишет об истории семьи, харбинской и московской жизни, обстоятельствах возвращения в СССР из Китая, встречах с Александром Вертинским, Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским и о супруге, известном языковеде Александре Реформатском. Книга дополнена новыми материалами — воспоминаниями членов семьи Наталии Ильиной.